内存颗粒天梯图详解:探索结构与功能,提升你对内存技术的深度认知

- 问答

- 2025-09-28 21:27:18

- 1

探索结构与功能,提升你对内存技术的深度认知

拆开电脑机箱,我盯着那几根看似平平无奇的内存条发呆,第一次拆开散热马甲,看到底下那些排列整齐、印着神秘代码的小方块时,那种感觉就像无意间窥见了电子世界的骨骼——原来让电脑“一切的,是这些沉默的颗粒,它们长得都差不多,但内里乾坤,天差地别,这玩意儿,业内人叫它“内存颗粒”,也叫DRAM芯片,是内存条(DIMM)真正干活的核心灵魂。

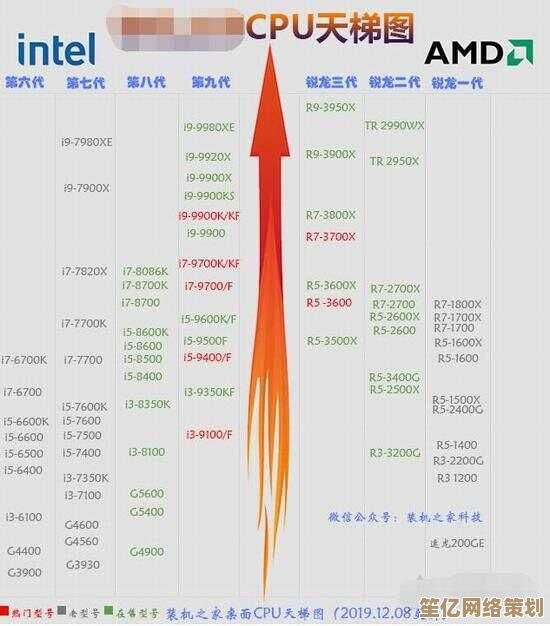

内存颗粒的“天梯”:从地摊货到超频王

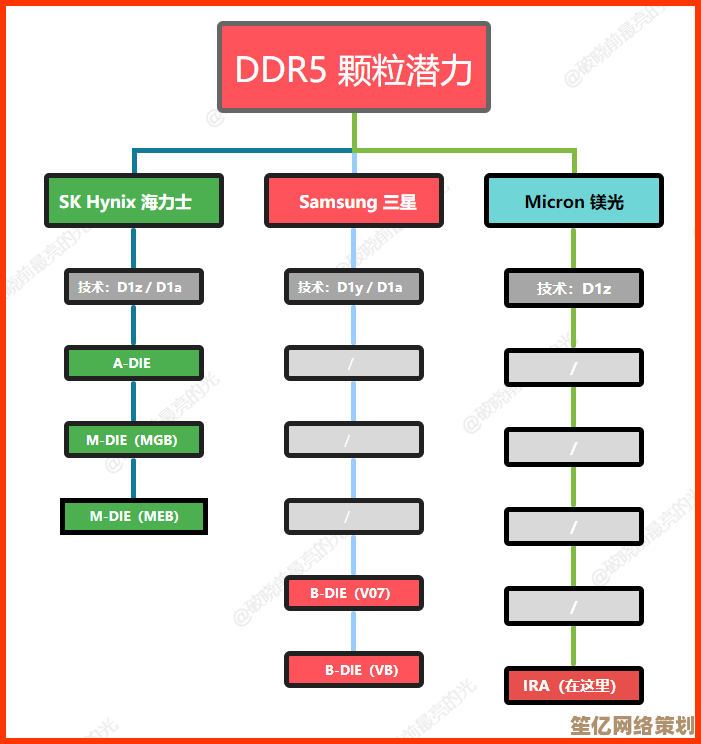

内存颗粒的世界,等级森严得近乎残酷,想象一个金字塔:

- 塔尖王者(原厂原标): 三星B-die、海力士DJR/MJR、美光E-die/B-die,这些是原厂精挑细选、打上自家Logo的“特挑”颗粒,体质最优,高频低时序的潜力巨大,我至今记得第一次用上三星B-die内存超频到4000MHz C16时的震撼——那种丝滑流畅,仿佛给老机器注入了肾上腺素,价格也常常让人肾上腺素飙升。

- 中坚力量(白片/原厂降级): 海力士CJR/JJR、美光C9BJZ,性能稳定可靠,超频有一定空间,是性价比玩家的心头好,我曾帮朋友装机,选了标注CJR颗粒的条子,轻松稳上3600MHz,朋友直呼“这钱花得值”。

- 基础实用(原厂大路货/第三方封装): 大量用于普条、品牌机内存,能稳定运行在JEDEC标准频率(如DDR4 2666/3200),但超频?别抱太大期望,我抽屉里还躺着两根某大品牌机拆机的内存,颗粒代码模糊不清,XMP?不存在的,标准的“能用就行”派。

- 底层暗流(黑片/白片再降级): 来源不明,品质飘忽,常见于杂牌或极度廉价内存,我曾在电脑城维修店见过一根频繁蓝屏的内存,拆开一看,颗粒上的字迹像是用劣质墨水印上去的,轻轻一擦就掉色了——这种颗粒,稳定性就是一场豪赌,数据安全?别开玩笑了。

颗粒之下:微观世界的精密舞蹈

别小看那一颗颗小方块,里面上演的可是纳米级的精密操作:

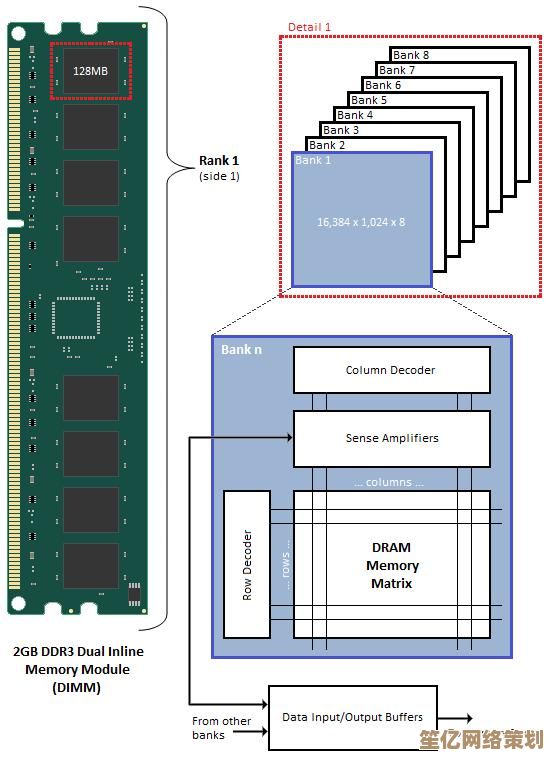

- 存储单元(Cell): 核心是那个微小的电容(存电荷=1,没电荷=0)和更微小的晶体管(开关门卫),电容会漏电(这该死的物理特性!),所以需要…

- 刷新(Refresh): 对,内存需要“保鲜”!控制器定时(毫秒级)给电容“充电”,防止数据因漏电而丢失,想象一下,成千上万个这样的小单元,每隔几十毫秒就要被“唤醒”一次,维持记忆——这本身就是个工程奇迹。

- 寻址与传输: 你想访问某个数据?控制器通过复杂的行(Row)列(Column)地址线,像查地图坐标一样精准定位到那个单元,再通过数据线把0/1信号读出来或写进去,颗粒内部的布线,精密程度堪比一座微缩城市。

“体质”玄学:为何同颗粒不同命?

即使同一批次的颗粒,性能也非千篇一律,这就是“体质”差异:

- 制造偏差: 纳米级制造,总有细微差异,某些区域的电容漏电更少,晶体管开关更快——这就是“雕”的物理基础,我见过同一套条子,在A主板上稳如泰山,换到B主板(同芯片组)却连XMP都开不了,气得人想砸键盘(当然没真砸),这就是个体差异遇上主板调教的“化学反应”。

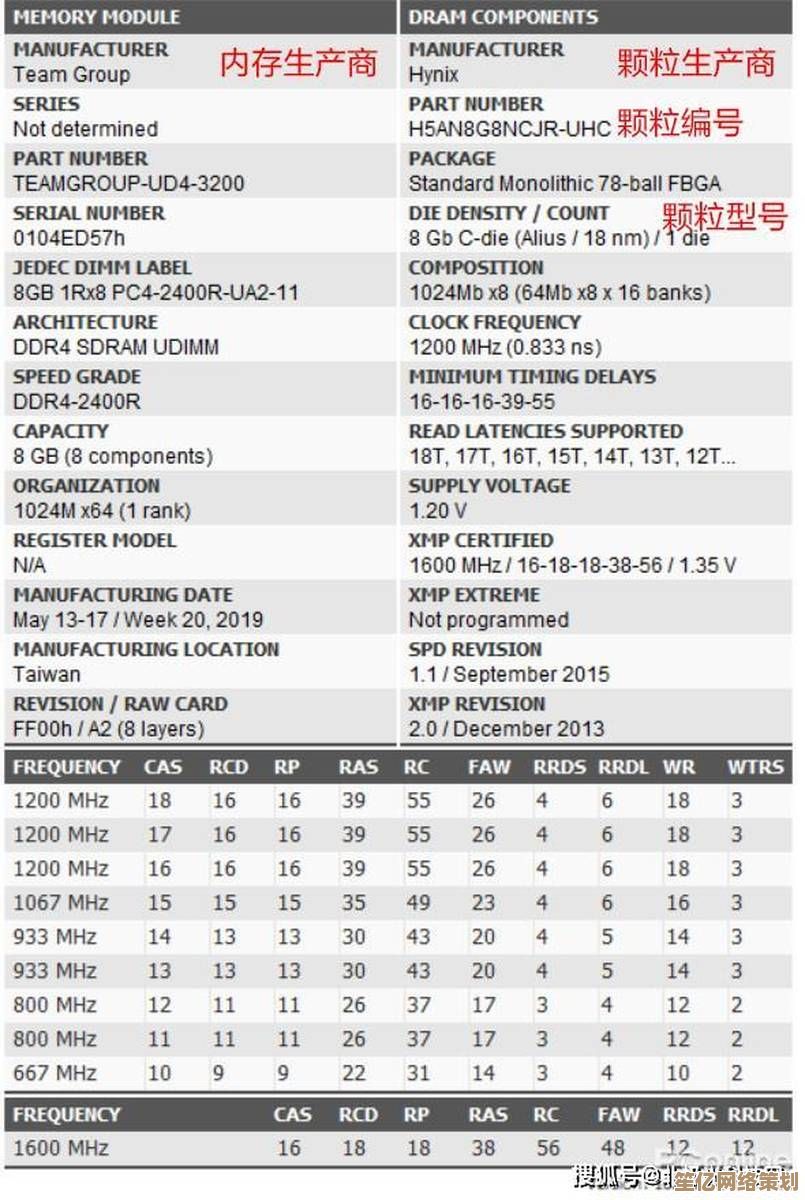

- 时序(Timing)的奥义: CL、tRCD、tRP、tRAS…这一串数字不是摆设,它们定义了内存操作各步骤的精确等待时间,颗粒体质好,就能在更高频率下,用更低的时序(更短的等待),意味着更快的响应,调时序是个精细活,像给跑车调校引擎,差之毫厘,性能谬以千里,或者直接点不亮——别问我怎么知道的,说多了都是泪。

- 电压的平衡术: 提高电压(Vdimm)能增强信号稳定性,有助于冲击更高频率或压榨更低时序,但!电压是把双刃剑,过高会急剧增加发热,加速颗粒老化,甚至当场“暴毙”,我那块曾被我狠加到1.5V的三星B-die,如今只能降频养老了,算是年少轻狂的代价吧。

天梯图之外:颗粒不是唯一

别陷入“唯颗粒论”的陷阱!内存性能是系统工程:

- PCB层数与布线: 好的PCB(如8层板、10层板)供电更稳,信号干扰更小,是高频稳定的基石,劣质PCB会拖累顶级颗粒的表现。

- 电源管理(PMIC): 独立的高品质PMIC芯片,能提供更纯净、更精准的电压,对超频至关重要,很多廉价条子省掉了这个。

- 散热: 高频高电压下,颗粒发热巨大,马甲不给力?轻则降频,重则死机,我曾用风扇直吹裸条才能稳住极限频率,那场景颇为滑稽。

在数据洪流中,握住那粒沙

研究内存颗粒天梯图,拆解其结构,理解其运作,绝非极客的孤芳自赏,它关乎你为每一分钱付出的回报,关乎系统是流畅如飞还是卡顿如牛,关乎数据是安全无虞还是危如累卵,下次升级内存或面对蓝屏时,不妨多看一眼那散热片下的方寸之地——那里藏着电子世界最基础、也最精妙的记忆魔法,技术终究是工具,但理解工具本身,何尝不是一种对抗数据时代盲目性的微小努力?当无数0与1的洪流冲刷过这些微小颗粒,我们至少知道,自己握住了其中一粒沙的真相。

本文由度秀梅于2025-09-28发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/13119.html