探索华为麒麟芯片天梯排名:全面剖析性能突破与设计创新

- 问答

- 2025-09-28 16:03:38

- 1

全面剖析性能突破与设计创新

那天下午,我坐在咖啡馆里,手指无意识地划过手机屏幕,Mate 60 Pro的微曲屏温润地贴合指尖,忽然意识到,指尖下跳动的,正是那个曾被无数人判了“死刑”的麒麟芯片,它回来了,以一种几乎带着倔强的方式,重新站在了天梯图的某个位置——虽然我们至今仍无法确切知道它究竟站在哪里。

天梯图上的模糊身影:麒麟的回归与位置之谜

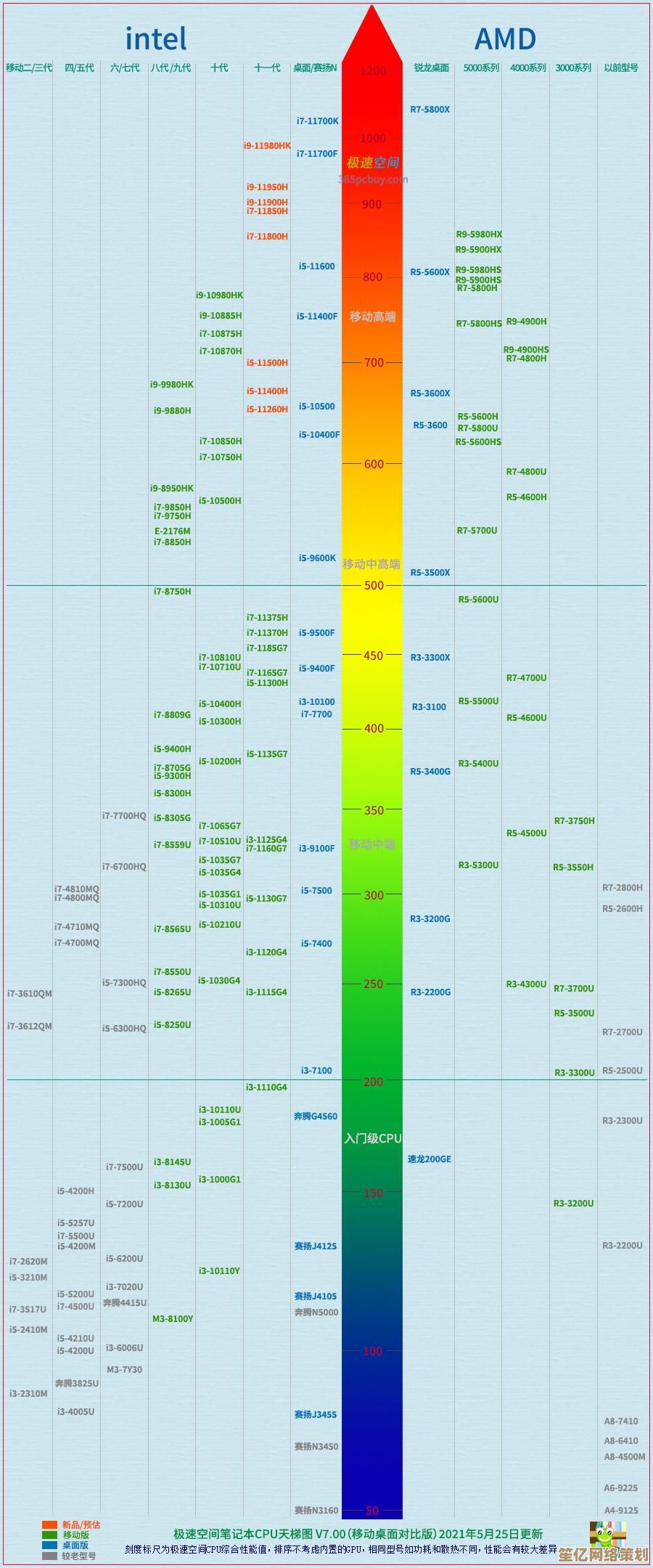

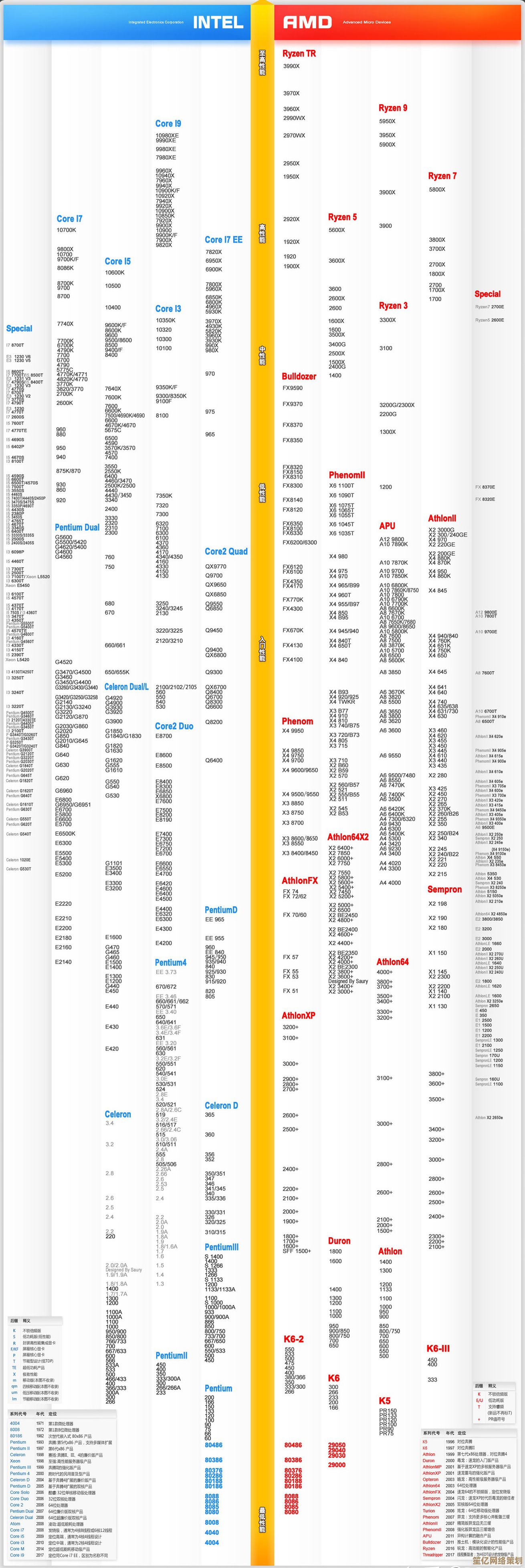

“麒麟9000S到底什么水平?”这个问题像幽灵一样缠绕着整个科技圈,它不像骁龙8 Gen3或天玑9300那样,早早被各大评测机构扒得底裤都不剩,它的跑分数据扑朔迷离,时而逼近旗舰,时而又显得“保守”,我翻遍国内外主流评测机构的天梯图,发现一个有趣现象:麒麟9000S的位置像打游击战,在高端与次旗舰之间摇摆不定,这让我想起去年在华为售后店,店员指着Mate 60 Pro神秘一笑:“先生,这是我们的新芯片。”那语气,仿佛在分享一个心照不宣的秘密。

突破封锁的“暗线”:设计创新的隐秘战场

麒麟的回归,远不止是性能数字的简单重现,它更像一场在“铁幕”下进行的精密突围,当台积电的代工大门轰然关闭,华为的芯片设计被迫走上一条布满荆棘的“暗线”,最让我震撼的,是其在先进封装技术上的孤注一掷,记得拆解分析显示,麒麟9000S可能采用了类似Chiplet(芯粒)的异构集成方案——将不同工艺、不同功能的芯片模块,像拼乐高一样高密度封装在一起,这让我想起小时候拆收音机,把各种零件重新组合的笨拙尝试,而华为工程师们面对的,却是纳米尺度下的生死时速。

这种“堆叠”艺术,本质上是用空间换时间、用智慧换制程,当别人在3nm、4nm的单一制程上狂奔时,麒麟选择了一条更艰难的路:用成熟工艺的模块组合,通过架构创新和封装优化,逼近先进制程的性能,这就像用普通的砖石,通过精妙的结构设计,盖出摩天大楼,去年冬天,我的Mate 20 Pro(搭载麒麟980)在低温下拍摄雪景时突然发热降频,屏幕卡成PPT,而如今用Mate 60 Pro在零下环境拍摄,那种持续稳定的流畅感,让我真切感受到这种底层设计迭代带来的韧性——它不再轻易“着凉”了。

“驯龙”高手:性能调校的东方哲学

性能不等于蛮力,麒麟芯片,尤其是近几代产品,展现出一种独特的“性能哲学”,它似乎更懂得“克制”的艺术,记得有一次用某品牌骁龙8 Gen2手机连续游戏,机身烫得能煎蛋,帧率却像过山车般起伏,而麒麟9000S在《原神》这类高压场景下,给我的感觉更像一个经验丰富的长跑选手:开局或许不追求爆发式的最高帧率,但胜在持久稳定,温度控制也更为从容,这种策略背后,是华为对自研达芬奇NPU和泰山核心架构的深度打磨,让AI算力更早、更智能地介入资源调度,仿佛芯片内部有个冷静的“指挥官”。

在地铁上,我曾瞥见邻座女孩的华为nova 12活力版,搭载着那颗“新生”的麒麟8000,她手指飞快地滑动短视频界面,手机反应轻快跟手,那一刻我突然意识到,麒麟的回归不仅是技术胜利,更悄然改变着中端市场的体验逻辑——流畅未必需要顶级的参数光环。

天梯图之外:麒麟的真正价值坐标

盯着冰冷的天梯排名,我们或许忽略了更重要的东西,麒麟的回归,本质上是中国半导体产业在至暗时刻的一次“诺曼底登陆”,它撕开了一道口子,证明了在极限施压下,自主创新仍有破土而出的可能,这价值远非一张天梯图可以衡量。

去年深秋,我拜访深圳一家为华为提供测试设备的本土企业,工程师老陈指着一台精密的信号分析仪说:“以前这类高端设备几乎全是进口,我们也能做了,而且就是被‘逼’出来的。”他眼中闪烁的光芒,比任何跑分数字都更有说服力,麒麟芯片背后,是一条被迫加速成长的国产供应链——从EDA工具、材料到制造设备,无数个“老陈”在默默构筑新的地基。

当友商们还在天梯图上寸土必争时,华为麒麟已经悄然开辟了另一个维度:如何在封锁中重生,如何用架构创新对抗物理极限,如何让一颗芯片承载超越计算的战略意义,它的排名或许仍有争议,但它的存在本身,已经改写了游戏规则。

明年这时候,天梯图又该重画了吧?我猜麒麟的名字,位置大概会更清晰一些,也更靠前一些,但无论它最终停在哪个坐标,那段从“不可能”中走出的旅程,早已在科技史上刻下了无法磨灭的印记,下一次换机时,我大概还是会习惯性点开参数表里“处理器”那一栏,寻找那只浴火重生的麒麟——它代表的早已不仅是速度,更是一种在荒漠中独自开凿水源的倔强。

本文由度秀梅于2025-09-28发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/12881.html