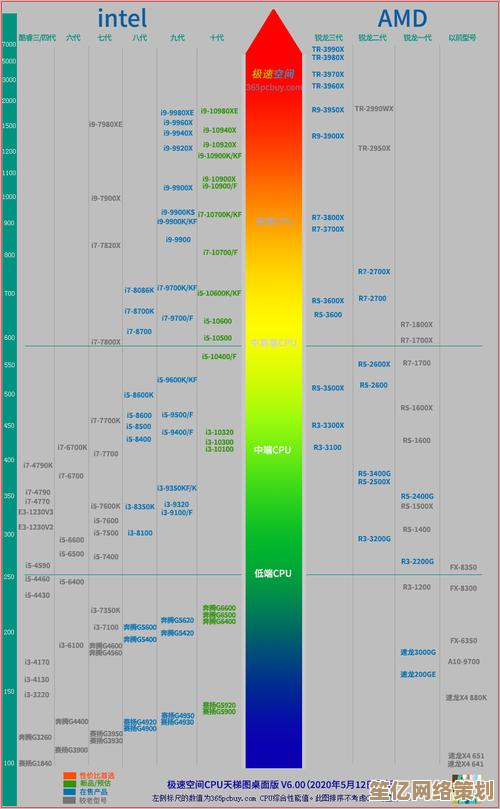

最新主机CPU天梯图指南:轻松识别最强性能芯片的秘诀

- 问答

- 2025-09-28 15:59:06

- 1

最新主机CPU天梯图指南:轻松识别最强性能芯片的秘诀

我朋友小张上周攥着预算单来找我,眼神里全是迷茫:“哥们儿,我就想配台打游戏不卡的机器,怎么光看CPU型号就快疯了?i9、R9、大小核、缓存…这都什么跟什么啊?” 我太懂这种感受了,那些密密麻麻的参数表格,冷冰冰的跑分数字,像一堵高墙,把普通人和“流畅体验”隔得老远。技术参数的迷宫往往让最迫切的渴望迷失方向,而真实体验的微光却总在专业术语的夹缝中艰难透出。

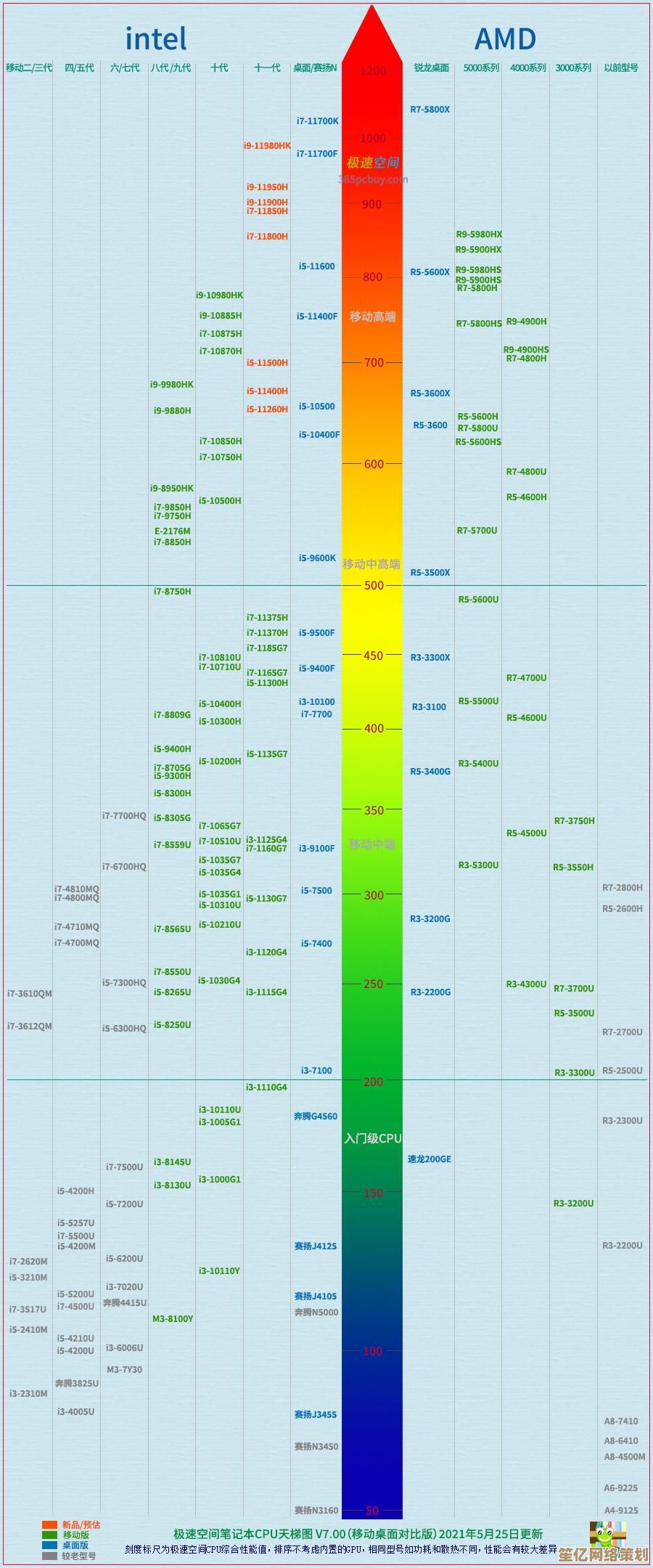

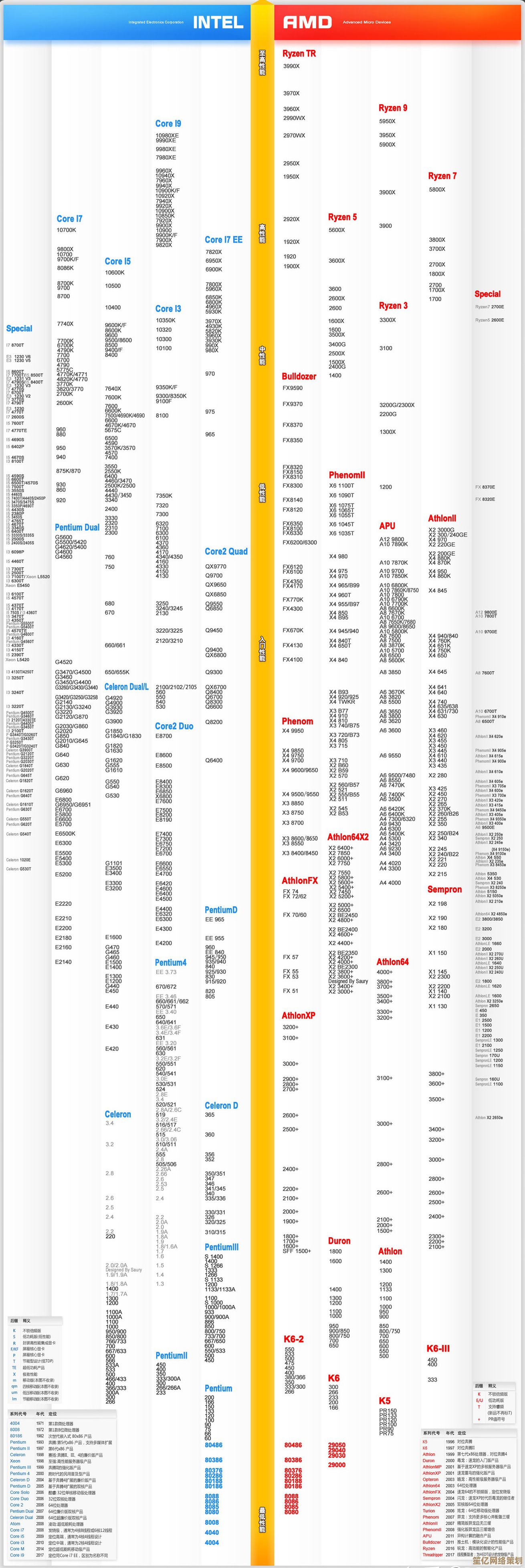

说实话,每次新U发布,铺天盖地的“天梯图”就冒出来,排得那叫一个整齐划一,可你真信那玩意儿?去年我帮表弟装机,预算有限,盯着天梯图选了颗排名中上的i5,结果呢?他玩《城市:天际线》后期卡成PPT,而另一个朋友用着排名稍低的AMD 5800X3D(就是那个堆了超大缓存的家伙),同场景下丝滑得不行。冰冷的排名数字在真实世界的复杂需求面前,有时脆弱得不堪一击,天梯图?它更像是个“纸面性能”的概览,离“实际用着爽”还差着几条街呢。

看天梯图,咱得带点“心眼子”:

-

“打游戏”和“剪片子”是两码事! 别被综合排名忽悠了,你要是主攻《CS2》、《瓦罗兰特》这种电竞网游,更吃CPU的单核性能和内存延迟,这时候,一颗高频的i5-13600K或AMD的7800X3D(它那3D V-Cache缓存对网游帧数提升是真猛),可能比天梯图上位置更高的某些多核怪兽更“跟手”,反过来,你要做视频渲染、跑仿真,那核心数量、线程数就是硬道理,AMD的7950X或者Intel的i9-14900K这种多核巨兽才是正解。任务需求如同精准的钥匙,唯有匹配的CPU锁孔才能开启流畅体验的大门。

-

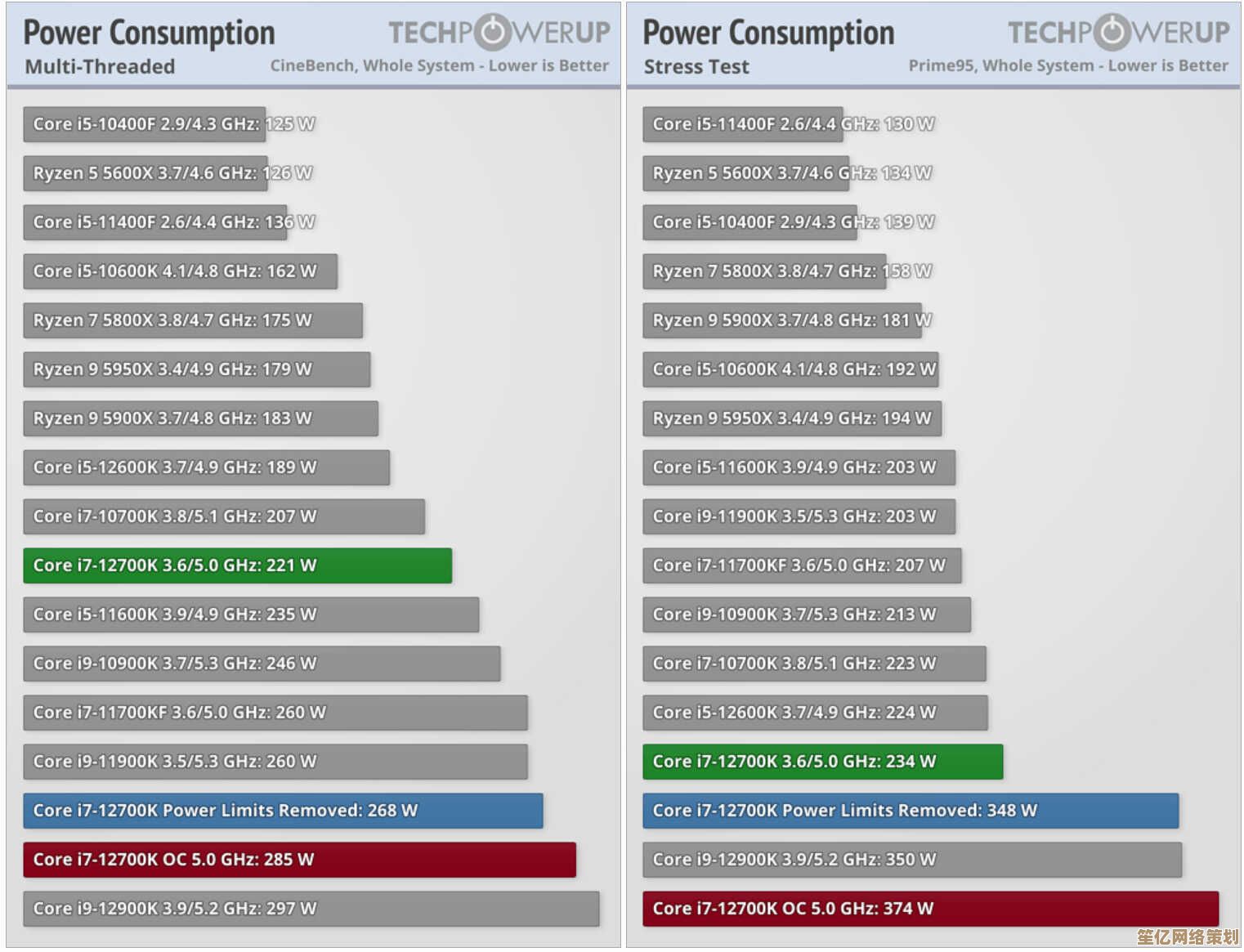

“功耗墙”和“温度墙”是隐形杀手。 天梯图上的分数,很多是在实验室理想环境下,CPU火力全开跑出来的,但塞进你机箱里呢?散热器压不压得住?电源够不够劲?主板供电稳不稳?我见过太多人冲着天梯图高位买了顶级U,结果一跑大型游戏或渲染,要么撞温度墙降频(性能暴跌),要么整机呼呼作响像要起飞。实验室里的性能皇冠,在现实机箱的狭小空间里,往往被散热和功耗的荆棘缠绕得面目全非,像Intel的i9-14900K,性能是真顶,但功耗和发热也是真“热情”,没套好散热和供电,它可不会给你好脸色看,AMD的X3D系列(如7800X3D、7950X3D)在功耗和发热控制上相对“冷静”些,对散热压力没那么大,这点很讨喜。

-

“性价比”藏在甜点区。 旗舰U当然好,但价格也“感人”,钱包在尖叫?那就把目光投向“甜点级”产品,AMD这边,锐龙5 7600/X是个绝佳选择,6核12线程,Zen4架构,游戏性能出色,功耗低,搭配B650主板性价比爆棚,Intel阵营,i5-13600KF/K(不带核显,更便宜)是近期的明星,14核(6P+8E)20线程,游戏和生产力兼顾得相当好,比i7便宜不少,性能却咬得很紧。顶级芯片的光环令人目眩,但甜点区的均衡之美往往才是钱包与性能的优雅和解,这些U在天梯图上可能不是最顶尖,但绝对是“花小钱办大事”的典范。

-

“平台成本”别忽略! 买CPU不是只买一个芯片!主板、内存(DDR4还是DDR5?)、散热器都得配套,AMD的AM5平台(7000系锐龙)必须用DDR5内存,初期成本会高些,但战未来潜力大,Intel的13/14代酷睿还能兼容DDR4,老平台升级能省下一笔内存钱。芯片价格只是冰山一角,平台升级的暗流往往在不经意间卷走预算的航船,算总账很重要!

-

“风冷”还是“水冷”?这不是小事! 中低端U(如i5-12400F, R5 7600)用百元级风冷(比如利民AX120、九州风神玄冰400)就能压得服服帖帖,安静又省心,但如果你选了i7、i9或者R7、R9,尤其是不带后缀或带K/X的型号,一个好点的双塔风冷(如利民FC140)或者240/360水冷几乎是必备的,散热没跟上,再强的U也发挥不出全力,还影响寿命。散热器的选择如同CPU的呼吸系统,一旦窒息,再强大的心脏也无法持续跳动。

我的个人私货时间:我现在自己用的主力机是AMD 7800X3D,为啥选它?我是个臭打游戏的(主要是Dota2和一些3A),对那超大缓存带来的低延迟和高帧数提升太着迷了,而且它功耗控制优秀,用个不错的双塔风冷就能压住,夏天也不用担心机箱变烤箱,你要让我剪片子或者跑虚拟机,我肯定扭头就去看7950X或者Intel的i7/i9了。选择芯片如同寻找伴侣,契合自身需求的特质远比排行榜上的名次更能带来持久的满足感。

回到天梯图,它有用吗?有,它是个快速定位芯片大致性能区间的工具,帮你把i3、i5、i7、i9,或者R5、R7、R9分个三六九等,但千万别把它当圣经!排名只是起点,真实需求才是终点。

下次看天梯图,不妨这样:

- 明确需求: 我主要用来干嘛?(游戏?办公?创作?)

- 圈定范围: 根据需求,在天梯图对应区间找(比如游戏看单核/缓存强的,创作看多核强的)。

- 深挖细节: 重点关注你看中的那几颗U的评测,尤其是和你需求场景相关的实测(游戏帧数、渲染时间)、功耗温度表现、搭配建议。

- 算算总账: CPU + 主板 + 内存 + 散热器的总成本是否在预算内?平台是否方便未来升级?

- 拥抱“不完美”: 没有完美的CPU,只有最适合你当下需求和预算的选择,接受它的短板(比如某款U功耗高,某款U不带核显需要独显亮机),只要长板是你最需要的就行。

装机选U这事儿,说到底,有点像相亲,天梯图是媒婆给的条件列表(身高、学历、收入),但真要处得舒服,还得看三观合不合(你的实际需求)、脾气对不对路(散热功耗能不能hold住)、过日子成本高不高(平台总价)。芯片参数如同相亲简历上的数字,而真实体验才是朝夕相处的柴米油盐。

与其纠结天梯图上那零点几分的差距,不如想想:这颗U,放进我的机箱,跑我常玩的游戏、常用的软件,能不能让我舒心地骂一句“这波操作真流畅”,而不是对着卡顿的屏幕干瞪眼?找到这个答案,比盯着金字塔尖的“最强”要有意义得多,装机箱里那些沉默的小方块,终究是为你的体验服务的工具,不是供奉在参数神坛上的冰冷偶像。

本文由雪和泽于2025-09-28发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/12878.html