深入英特尔芯片天梯图:揭示科技巨头如何引领计算革命

- 问答

- 2025-09-28 13:45:31

- 2

科技巨头的计算革命之路

1998年,我攒了整整半年生活费,终于抱回一台奔腾II电脑,当《星际争霸》的启动画面第一次在屏幕上亮起,风扇的嗡鸣声和机箱散发的热浪,竟让我觉得无比安心——那是我第一次真切触摸到“计算”的实体,多年后回望,这台笨重的机器,不过是英特尔漫长天梯图上微不足道的一级台阶。

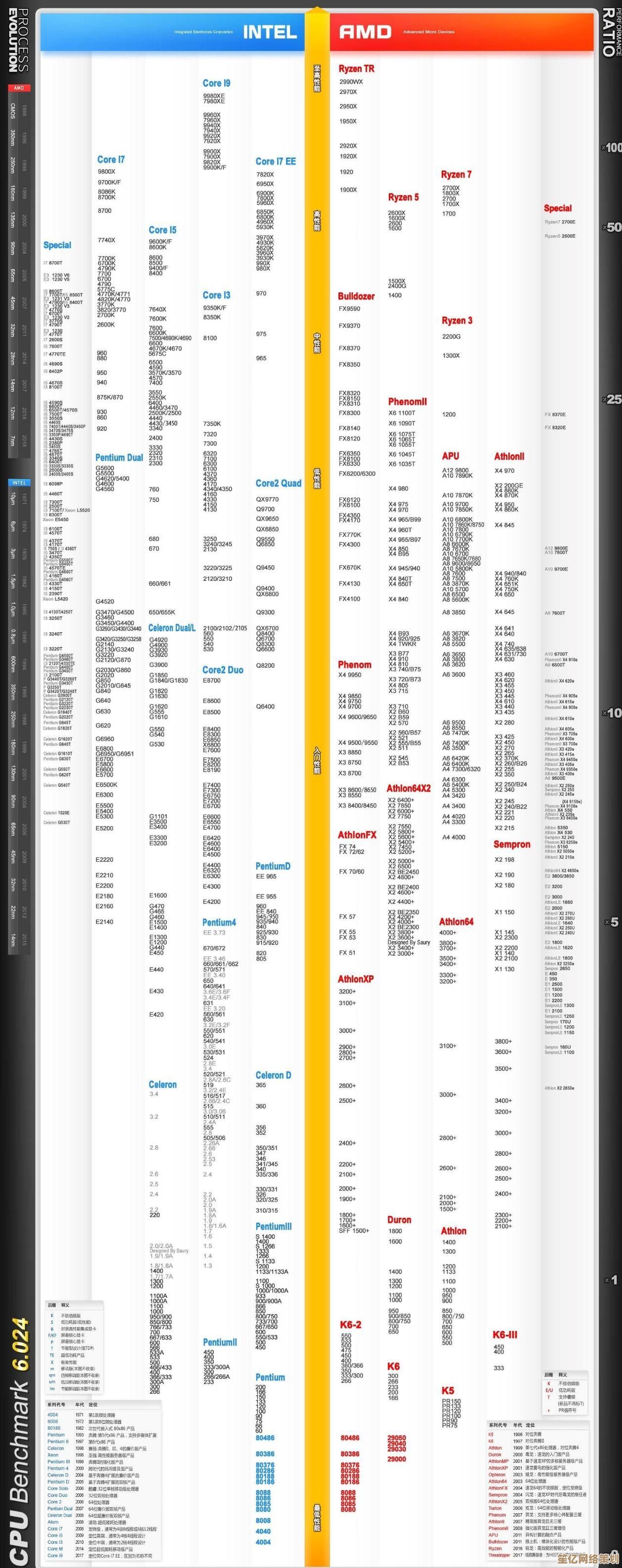

奔腾的荣光与裂痕:一场发热的豪赌 2000年,奔腾4带着“NetBurst”架构横空出世,英特尔豪言要冲击10GHz巅峰频率,我兴奋地升级了电脑,结果呢?那台机器简直成了小型暖风机,冬天倒是不错,夏天简直要命,为了压制奔腾4惊人的热量,我不得不额外购置了巨型塔式散热器——机箱里塞得满满当当,活像个臃肿的蒸汽朋克装置,现在想想,那场对频率的盲目崇拜,像极了科技行业里常见的“路径依赖”,英特尔在单核高频的窄路上狂奔,却忘了抬头看路,直到撞上功耗这堵高墙。

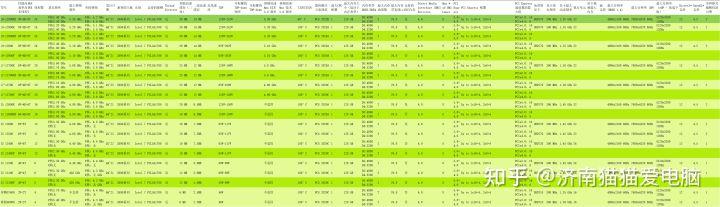

酷睿的绝地反击:效率才是王道 2006年,当酷睿2双核处理器悄然上市时,我正被奔腾4的噪音和发热折磨得苦不堪言,换上酷睿2的那个下午,我至今记得——开机速度肉眼可见地提升,风扇声音骤然安静,运行《魔兽世界》时帧率稳定得不可思议,这背后是英特尔痛定思痛后的架构革命:放弃对GHz的执念,拥抱多核并行与能效比,酷睿系列像一把精准的手术刀,切中了用户最痛的能耗与性能平衡点,也重新定义了个人电脑的体验标准。

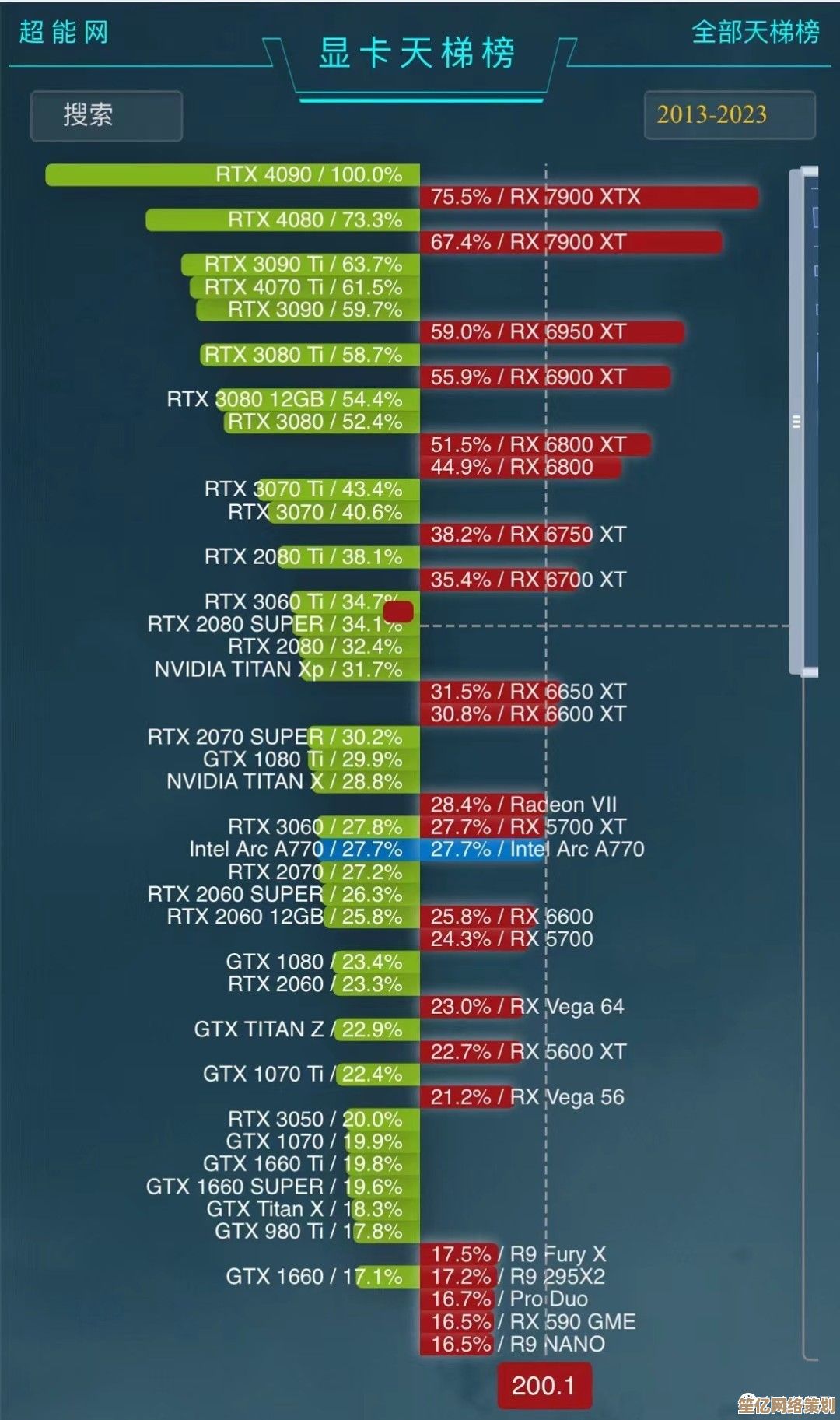

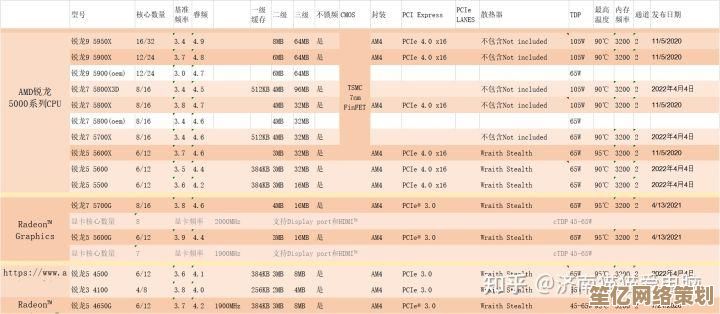

天梯图外的暗流:AMD的逆袭与苹果的转身 英特尔的天梯图并非永远向上,2017年,AMD锐龙处理器带着“Zen”架构杀回战场,性价比优势让不少玩家高呼“AMD YES!”——包括我那个热衷装机的表弟,他兴奋地向我展示新装的锐龙主机,性能直逼我的酷睿i7,价格却低了一大截,更戏剧性的是苹果的转身:2020年,当搭载M1芯片的MacBook面世,其恐怖的能效比让X86阵营集体失语,我试用同事的M1 MacBook Air时,那种全天候不插电的流畅感,像一记闷棍敲在传统PC生态的神经上。

摩尔定律的黄昏与英特尔的十字路口 “摩尔定律已死?”——近几年,这个疑问在芯片行业反复回荡,当制程工艺逼近物理极限,在指甲盖大小的硅片上雕刻上百亿晶体管,其难度堪比在米粒上刻《清明上河图》,英特尔在10nm工艺上的反复延期,曾让整个行业捏一把汗,但帕特·基辛格回归后力推的IDM 2.0战略,像一场破釜沉舟的豪赌:斥巨资在亚利桑那州新建晶圆厂,开放代工业务,甚至拥抱Chiplet(小芯片)设计,当我在新闻里看到英特尔展示首款基于RibbonFET晶体管技术的测试芯片时,忽然意识到:计算革命的下一章,或许不再是单纯比拼制程数字,而是异构集成与系统级创新的较量。

英特尔的天梯图从不只是一张性能排名的冰冷表格,它记录着奔腾4时代机箱里呼啸的热风,酷睿2带来那声如释重负的轻叹,也映照着M1芯片亮起时整个行业的错愕,当制程数字的军备竞赛逐渐触及物理天花板,真正的计算革命正悄然转向——它藏在英特尔晶圆厂里极紫外光刻机的嗡鸣中,在软件与硬件的深度协同里,更在每一次人类试图用硅基逻辑突破碳基思维极限的尝试中。

未来的芯片战争,胜负或许不再取决于谁能刻出更细的线宽,而在于谁能编织一张更聪明的计算之网。

本文由革姣丽于2025-09-28发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/12779.html