硬盘坏道检测:及时发现隐患,确保数据长久安全无忧

- 问答

- 2025-09-28 12:49:48

- 3

数据安全防线的隐秘哨兵

我至今记得2017年那个闷热的夏夜,电脑屏幕上突然弹出的“文件或目录已损坏且无法读取”提示框,那是我积累了整整两年的摄影项目原始素材,存放在一块服役三年的希捷2T机械硬盘里,指尖冰凉,反复重启、拔插接口线,硬盘发出几声沉闷的“咔哒”后彻底沉默——像一场没有预兆的死亡,后来数据恢复公司告诉我,大量物理坏道早已在硬盘内部悄然蔓延,只是我从未察觉。

硬盘坏道,就像唱片上的划痕,是存储介质上无法正常读写数据的物理或逻辑损伤区域,物理坏道是盘片表面的物理伤痕,如同唱片上无法修复的凹坑;逻辑坏道则更像文件索引表的错乱,数据本身可能完好,但系统已找不到读取路径,它们潜伏在硬盘深处,初期可能仅表现为文件复制时偶尔的卡顿,或某个文件夹突然无法打开——这些细微的“杂音”常被我们忽略,直到某天硬盘彻底罢工,数据被锁死在物理的牢笼里。

我见过太多迟来的懊悔:凌晨三点导出婚礼视频时进度条卡在99%的绝望;父亲珍藏了二十年的家庭录像硬盘突然无法识别的茫然;同事熬了三个通宵的策划案在汇报前一刻消失的崩溃,这些灾难的起点,往往只是几簇未被及时发现的坏道。

识别坏道,需要更敏锐的“听诊器”:

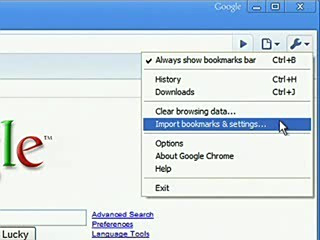

- 系统自带工具(如Windows CHKDSK): 像基础体检,能发现明显的逻辑错误,在命令提示符输入

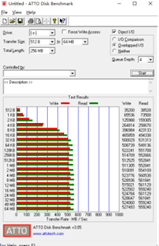

chkdsK D: /f /r(D为盘符),它便会扫描并尝试修复,但它的“听力”有限,常会错过深层隐患,我常用它做初步排查,但从不完全信任。 - 专业软件(如HD Tune Pro, Victoria, DiskGenius): 这才是真正的“内窥镜”,HD Tune的“Error Scan”功能,用缓慢移动的色块(绿色健康,红色坏块)直观展示盘面状况,Victoria则更硬核,其“Tests”菜单下的扫描能听到硬盘磁头划过盘面时细微的“沙沙”声,一旦遇到坏道,声音会突然变成刺耳的“咔哒”或陷入沉默——这种直接的物理反馈常让我心头一紧,DiskGenius的“坏道检测与修复”功能则像手术刀,能精确定位并尝试隔离坏区。

当坏道现身,应对策略需冷静:

- 立即备份! 扫描出坏道(尤其是红色块)时,第一反应就该是转移重要数据,此时硬盘如同危房,随时可能倒塌,我曾用DiskGenius在坏道扩散前抢出过客户的设计稿,那种争分夺秒的紧张感记忆犹新。

- 谨慎“修复”: 逻辑坏道可尝试软件修复(如CHKDSK /r 或 DiskGenius的修复功能),但物理坏道无法被软件“治愈”,强行修复可能加剧损伤,软件能做的是在坏道周围建立“隔离带”(重映射扇区),阻止系统继续使用这些区域,这如同给破洞打上补丁,虽能延缓崩溃,但硬盘已步入暮年。

- 考虑退役: 若坏道密集(尤其物理坏道)或持续增长,这块硬盘便不再适合存储重要数据,让它退居二线,存放电影或游戏等可替代内容,或是体面的告别,我书桌抽屉里躺着几块这样的“老兵”,它们曾存储过无数代码和记忆,如今安静退役。

预防,是最好的良药:

- 定期扫描: 养成习惯,每季度或半年用HD Tune等工具快速扫描一次主力硬盘,我的日历上标记着每三个月一次的“硬盘体检日”,如同给老友做例行检查。

- 环境与操作: 避免震动(尤其运行中),保证散热良好,我的工作台特意为硬盘加装了减震支架,机箱风扇也常清理灰尘。

- 备份!备份!备份! 重要数据必须遵循“3-2-1”原则:至少3份副本,2种不同介质(如硬盘+云盘),1份异地存放,我使用NAS自动同步关键项目,同时冷备份至移动硬盘并定期更新,再可靠的硬盘,也敌不过时间与意外。

硬盘终究会老去,坏道是它生命周期的自然印记,技术无法承诺永恒,但及时的坏道检测如同为珍贵记忆设置了一道隐秘的哨卡,在那些细微的“咔哒”声变成数据葬礼的哀乐前,我们仍有时间行动——复制、备份、迁移,将易逝的字节转化为更坚韧的存在。

下一次,当文件打开略显迟疑,或听到硬盘传来陌生的异响,不妨停下手中的忙碌,给它一次简单的扫描,我们守护的从来不只是冰冷的0和1,更是那些无法重拍的照片、无法重写的文字、无法复刻的瞬间,硬盘会老去,但记忆值得更安全的港湾。

本文由邝冷亦于2025-09-28发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/12739.html

![[qq邮箱下载]高效管理邮件,QQ邮箱客户端一键快速获取](http://waw.haoid.cn/zb_users/upload/2025/09/20250928140116175903927638219.jpg)