桌面软件:数字化助手如何重塑高效工作与优质生活新方式

- 问答

- 2025-09-28 05:57:35

- 2

我的数字搭子,如何悄悄改写了我的24小时 🌟

记得三年前那个崩溃的深夜吗?我对着满屏的Excel表格,手动核对几百条数据,眼睛发花,咖啡杯空了三个,凌晨三点的城市寂静无声,只有我键盘的敲击声和偶尔一声绝望的叹息,那一刻,我像个困在数据迷宫里的囚徒,直到同事老王第二天甩给我一个自制的Excel宏——点一下,三分钟,数据整整齐齐,我盯着屏幕,第一次觉得冰冷的代码有了温度,甚至有点想哭(也可能是熬夜熬的)😭,这哪是工具?分明是救命稻草。

效率暴增,但不止于“快”

桌面软件带来的效率革命,粗暴又直接,但它的魔法远不止“省时间”这么单薄:

- 自动化:从“做”到“看”的奢侈

那个Excel宏只是开始,后来我迷上了用AutoHotkey写脚本——一键打开常用文档组合、自动填写繁琐表单,省下的时间?我用来盯着窗外的梧桐树发呆十分钟,或者给绿萝浇浇水,效率工具的最高境界,或许是让你偶尔“无所事事”而不焦虑。⏳ - 深度聚焦:对抗碎片化的堡垒

手机通知像一群嗡嗡叫的蚊子,而当我打开Obsidian(我的知识管理“黑匣子”),强制全屏模式开启,世界瞬间安静,双链笔记、知识图谱… 这些功能炫酷吗?说实话,我常用功能不到20%,但那个隔绝干扰的纯黑写作界面,是我为数不多能连续思考一小时而不被打断的“数字洞穴”。🧠 - 个性化工作流:拒绝“标配人生”

公司统一配发的项目管理软件?界面丑得像上世纪产物,我偷偷在本地装了Notion,按自己逻辑搭建任务看板:左边是“火急火燎🔥”,右边是“慢慢来也行🐢”,领导不知道,这套“地下系统”让我交付效率翻倍——工具不该驯化人,人才是流程的导演。🎬

生活质变:藏在细节里的温柔

桌面软件的触角早就伸进了我的生活褶皱里:

- 创作自由:厨房小白变身“深夜食堂”主理人

用剪映专业版剪视频前,我手机相册里全是“见光死”的废片,第一次用桌面版给自制红烧肉加字幕、调色、配《深夜食堂》BGM… 导出那一刻的成就感,堪比米其林大厨(自我感觉),现在朋友聚会点名要看我的“美食纪录片”,虽然肉偶尔还是烧焦。🎥 - 健康管理:当工具比你更懂“活着”

谁能想到,拯救我颈椎的竟是个桌面日历软件?我在Rainlendar上设的不只是会议提醒,还有“站起来扭腰😫”、“去窗边看云☁️”、“该喝水了🚰”,有次加班到忘我,突然弹窗跳出我预设的文字:“你是人,不是代码生成器!”——瞬间破防关机。 - 兴趣破圈:从“围观”到“动手”的质变

看游戏直播十年,始终是个观众,直到下载OBS Studio,折腾推流、调试麦克风… 第一次直播时手抖得按错键,观众只有三个机器人账号,但当真实观众打出“主播背景音乐不错”,那种奇妙的连接感——是弹幕永远给不了的。🎮

工具理性下的冷思考

桌面软件当然不是乌托邦,有次Notion同步失败,我半周的工作记录蒸发,对着空荡荡的数据库大脑一片空白(后来养成了Ctrl+S的肌肉记忆),还有那些付费订阅——摄影修图、专业写作、思维导图… 每月扣费短信像温柔刀,割着钱包也制造着“工具焦虑”:我是不是还不够高效?🤔

更深的恐惧在于“系统依赖”,去年出差忘带电脑,在酒店用手机处理工作,手指在狭小屏幕笨拙滑动时,突然意识到:我的思维模式、记忆存储、甚至创造力,都已被驯化成“桌面兼容形态”,离开那块大屏幕和机械键盘,我仿佛被卸掉了一半大脑——这究竟是进化,还是新型残疾?

尾声:在工具洪流中打捞“人味”

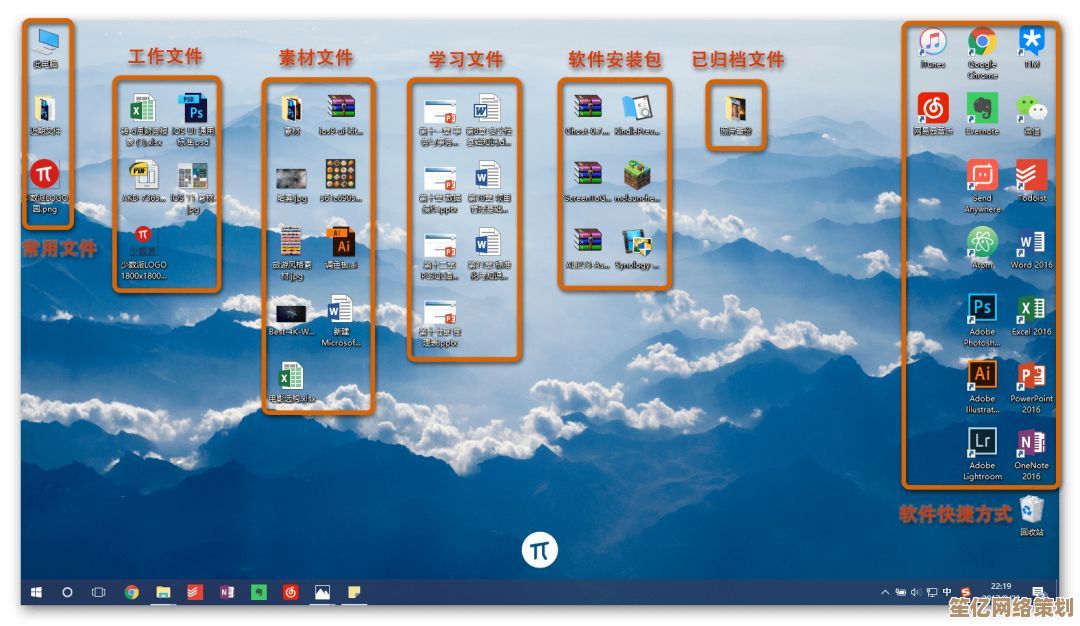

如今我的桌面,是各种软件的角斗场:左边是冷冰冰的代码编辑器,右边开着暖色调的手账软件,这种分裂感或许正是答案——工具越强大,越需要警惕沦为它的附庸。

上周用AI工具自动生成周报后,我刻意关掉所有屏幕,抓了本纸质笔记本涂鸦,字很丑,逻辑也乱,但纸页摩擦的沙沙声和咖啡渍晕开的痕迹,提醒我效率之外的东西:那些不完美的、耗时的、无用的瞬间,或许才是生活真正的“优质感”来源。

桌面软件重塑了我的工作与生活,像一位沉默但全能的搭子,而最好的相处之道,或许是偶尔对它说:“今天你休息,让我自己来。” ✨

当快捷键成为肌肉记忆 当进度条主宰情绪波动 我们驯化了工具 亦被工具重塑了感知世界的维度 真正的自由 或许在于保留随时按下「退出全屏」的勇气

本文由寇乐童于2025-09-28发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/12437.html