智能备份新体验:构建可靠数据防护体系,恢复效率提升显著

- 问答

- 2025-09-27 21:27:29

- 2

构建可靠数据防护体系,恢复效率提升显著

那天晚上,我盯着屏幕上那个刺眼的“文件已损坏”提示,胃里一阵翻搅,那是熬了三个通宵赶出来的项目方案,就在交付前两小时,毫无征兆地崩溃了,手指冰凉地翻找移动硬盘——上一次备份?模糊记得是……上周?还是上上周?一股熟悉的、混合着懊悔和恐慌的窒息感涌上来,我们总在数据消失的瞬间,才痛彻地理解备份的价值,却又在侥幸心理中反复踏入同一条河流。

传统备份的“钝痛”:效率与可靠性的双重困境

过去几年,我尝试过各种备份方案,它们大多像笨重的老式保险箱——安全,但用起来极其不便,手动备份?我总在“等有空再做”的拖延中错过关键节点,定时全盘备份?动辄数小时的漫长等待,以及塞满整个硬盘的冗余副本,让我不得不频繁清理,反而增加了误删风险,最要命的是恢复:一次误删了客户资料,我不得不从上周的全盘备份里大海捞针,花了大半天才勉强拼凑出所需文件——客户那边早已等得火冒三丈,这种“备份了却难恢复”的钝痛,比彻底丢失更折磨人。

智能备份的“锐变”:效率与可靠性的双重跃升

直到去年,我半信半疑地尝试了一款主打“智能增量+瞬时恢复”的备份方案,它的工作方式像一位沉默的时间管家:第一次完整备份后,后续只捕捉文件微小的变动字节(增量备份),悄无声息地在后台运行,几乎感觉不到资源占用,更关键的是,它构建了一套精密的“数据地图”。

那次真正救命的体验来得猝不及防,团队协作时,一份核心预算表被意外覆盖成了空白文档,没有惊呼的时间,我直接点开备份软件,在清晰的时间轴视图上精准定位到覆盖前十分钟的节点——不是恢复整个文件夹,而是单独“拽回”了那一份预算表,点击恢复,文件几乎是瞬间回到了原位,修改痕迹完好无损,整个过程不到一分钟,会议甚至没被打断,那一刻,我真正理解了“智能”二字的重量:它把备份从笨重的“灾难保险”,变成了敏捷的“时间撤销键”。

构建可靠体系:智能备份的基石逻辑

个人体验让我确信,一个真正可靠的现代数据防护体系,核心在于三个层次的智能协同:

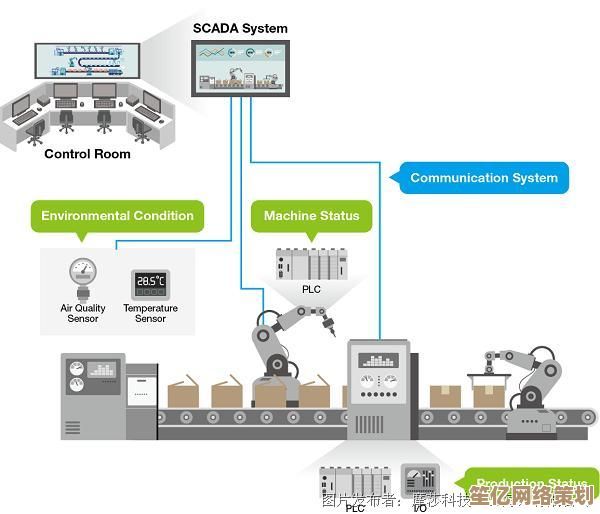

- 持续守护的“增量感知”:像一位不知疲倦的哨兵,持续监控文件系统的细微变动,每次保存、每次修改,哪怕只调整了一个标点,相关的数据块都会被精准捕获并同步到安全区,这确保了备份点无限接近“当下”,极大降低了数据丢失窗口。

- 高效复原的“瞬时引擎”:恢复不再是笨拙的“整体搬运”,智能引擎通过精密的索引和去重技术,能像外科手术般精准定位并提取所需文件的特定版本,无论是一个文档、一封邮件,还是整个虚拟机,恢复时间从小时级压缩到分钟甚至秒级。

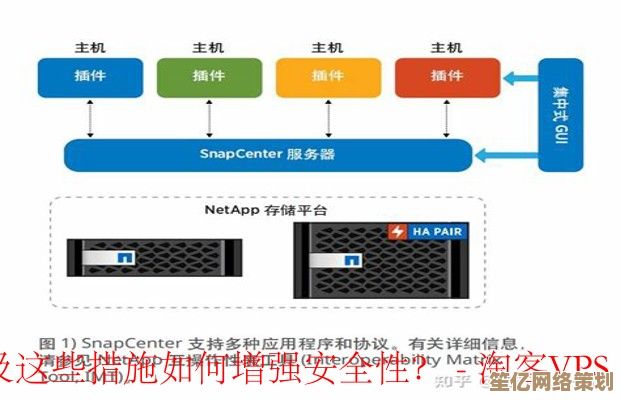

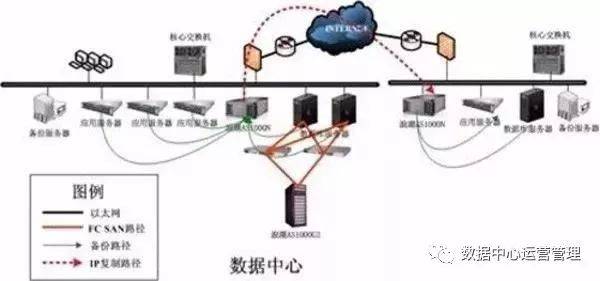

- 多重冗余的“韧性架构”:再聪明的备份也怕单点故障,可靠方案必须将数据副本分散存储——本地硬盘提供快速访问,云端存储抵御物理灾难,甚至异地机房形成地理容灾,智能调度确保这些副本间高效、加密、自动同步,构成韧性网络。

超越工具:数据防护的思维进化

智能备份工具带来的不仅是效率提升,更是一种思维模式的转变,我不再需要刻意“记得”备份,它已成为数字呼吸般自然的存在,当我知道任何误操作、病毒攻击甚至硬件损毁,都有一份精准到分钟的历史记录可供回溯时,那种心理上的安全感是传统方案无法给予的,它让我敢于更自由地探索、修改、创新,因为我知道,总有一个“安全网”在默默支撑。

数据不会背叛你,但遗忘和侥幸会,智能备份的价值,远不止于灾难后的补救,它像一位沉默的守护者,在你每一次敲击键盘、每一次拖动鼠标时,悄然编织着时间的安全网,当意外来袭,它赋予你一种近乎“时间倒流”的能力——不是笨拙地重启,而是精准地复原到崩溃前的一瞬。

真正的数据自由,或许正是源于这份“不怕失去”的底气。

本文由芮以莲于2025-09-27发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/12063.html