探索Intel处理器天梯图:全面解读性能升级与创新技术细节

- 问答

- 2025-09-27 16:40:17

- 1

探索Intel处理器天梯图:一场性能迷宫的跌撞之旅

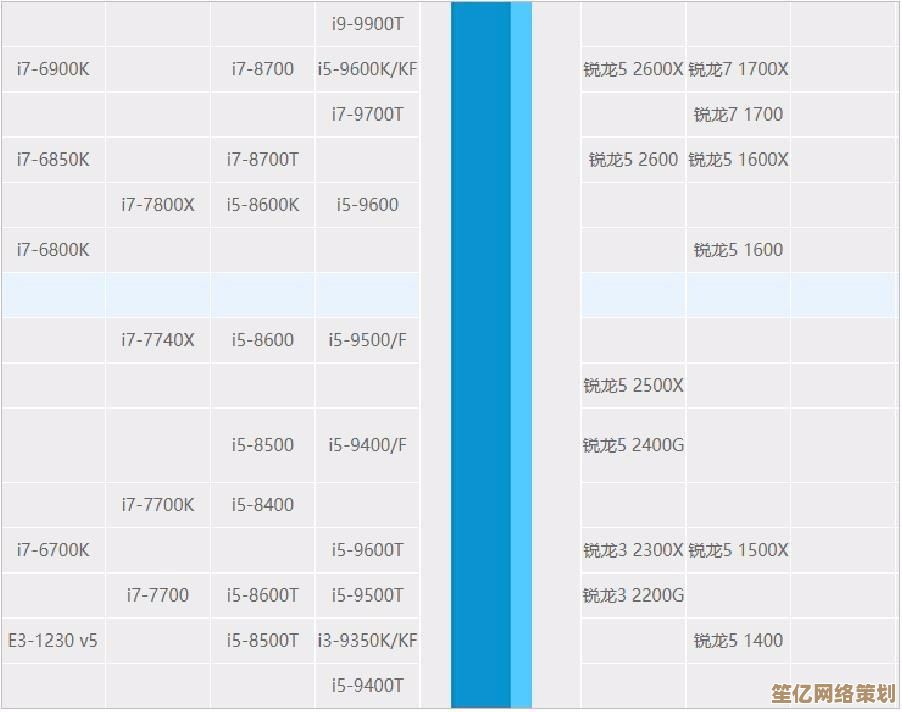

每次准备升级电脑,打开浏览器搜索“Intel天梯图”时,总有种查期末成绩单的忐忑,那些密密麻麻的型号和连线,像一张复杂的地铁线路图,而我,总在寻找那个性价比最高的“换乘站”。

记得2017年咬牙买下i7-7700K时的兴奋,仿佛拥有了全世界,四年后,当朋友的i5-12600K轻松碾压我的渲染时间,那份失落感真实得有点刺痛——原来在处理器世界,四年足以让“旗舰”沦为“古董”,天梯图上那条陡峭的上升曲线,冰冷地记录着我的装备贬值史。

天梯图背后,是Intel这些年跌跌撞撞的“突围战”:

-

“挤牙膏”的终结? 14nm工艺的漫长拉锯战曾让玩家戏谑Intel在“挤牙膏”,我的7700K到9700K,核心数原地踏步,每次升级都像在吃隔夜饭,味道熟悉却毫无惊喜,直到Alder Lake(12代)带着大小核混合架构杀出来,才像一记闷棍打醒了市场——原来Intel还能这样玩!第一次在任务管理器里看到密密麻麻的“性能核”和“能效核”,有种莫名的科幻感。

-

小核,不只是凑数: 起初我也怀疑那些E-Core(能效核)是来充门面的,直到去年帮朋友装了一台i5-13400F,他主要用来直播和轻度剪辑,后台挂着OBS推流、音乐软件、十几个网页,游戏帧数居然稳如老狗,E-Core默默扛下了这些脏活累活,让P-Core(性能核)专心打游戏,这分工协作,有点东西,天梯图上13400F的位置,性价比那栏简直在发光。

-

制程的救赎与功耗的“玄学”: Intel 7(10nm Enhanced SuperFin)到Intel 4(7nm),名字玩得花,实际提升呢?从12代到13代,同功耗下性能确实有进步,但那个“性能释放”的甜点功耗墙,依然让人纠结,我同事的i9-13900K,默认跑个Cinebench R23,功耗墙一撞,性能立马打折,散热器压得我肉疼,天梯图顶端的那些怪兽,性能数字耀眼,但想喂饱它们,钱包和电费都得大出血,这大概就是“欲戴王冠,必承其重”的现代版?

-

超线程的“老朋友”与新战场: HT(超线程)技术像个老伙计,一直默默提升着多任务效率,虽然不像核心数翻倍那么震撼,但日常使用中,后台挂着下载、开着文档、听着歌,还能流畅剪点小视频,HT功不可没,天梯图上那些支持HT的型号,在我心里天然多一层好感。

站在天梯图前,我的“人间清醒”:

-

“顶级”的诱惑与陷阱: 天梯图顶端那颗最亮的星(比如当下的i9-14900KS),性能确实登峰造极,但除非你是靠渲染时间吃饭的专业户,或者追求4K 144Hz极致帧数的发烧友,否则为那5%-10%的极限提升,付出的溢价和散热成本,性价比可能低得感人,我的游戏主力机至今还是i5-13600K,省下的钱投到显卡上,帧数提升实在得多。

-

“过时”≠“不能用”: 别被天梯图末尾的老将们吓退,我书房那台二奶机,用的还是退役下来的i5-9400F,搭配一张老显卡,处理文档、看高清视频、玩点独立游戏或老3A,依然流畅顺滑,天梯图是参考,不是判决书,清晰自己的需求,比盲目追新更重要。

-

主板与散热的“暗线”: 天梯图只告诉你处理器能跑多快,却没提醒你:想让它跑起来,得有个靠谱的“跑道”(主板供电)和“冷却塔”(散热器),见过太多人咬牙上了i7/i9,结果配个入门主板,要么跑不满频,要么供电过热降频,钱花了,性能没吃全,憋屈得很,选U时,一定!一定!要看看天梯图旁边的主板推荐和散热建议,那是隐藏的“使用成本”。

这张不断迭代的天梯图,像一张技术演进的藏宝图,也像一面照妖镜,照见我们真实的欲望与需求,它提醒我,性能的追逐永无止境,但真正的“升级”,是找到那个与自己钱包、需求、甚至电费账单和解的甜蜜点,下次打开天梯图,或许可以少点焦虑,多点“按图索骥”的笃定——毕竟,最适合你的那颗U,从来不在图的最顶端,而在你清晰的需求清单里。

(配图建议:一张风格化、略带手绘感的Intel处理器天梯图局部,重点标注几个关键代际跨越点,如12代、13代;一张桌面电脑主机内部图,散热器风扇亮着微光,旁边散落着几个不同时代的Intel处理器盒子,营造一种“折腾过”的现场感。)

本文由邝冷亦于2025-09-27发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/11854.html