基于用户行为分析的安卓虚拟键盘智能优化与体验升级策略研究

- 问答

- 2025-09-27 15:51:42

- 2

当键盘开始“懂”你:一次关于安卓输入法的笨拙探索

我至今记得那个尴尬的瞬间——在家族群里想打“卧槽这花开得真好”,输入法却固执地显示“我操这花开得真好”,发送键按下后的三秒沉默,像一场小型社交灾难,那一刻我意识到,安卓虚拟键盘这玩意儿,远不是敲对字那么简单,它像个笨拙的读心者,努力揣摩却时常跑偏。

行为数据:键盘的“暗物质”

键盘每天吞下我们海量的行为碎片:指尖在26个字母间的游移轨迹、删除键被反复蹂躏的频率、甚至在不同App里截然不同的输入节奏——给老板发邮件时字斟句酌的缓慢,和深夜与好友吐槽时近乎狂暴的敲击速度,这些数据本应是金矿,但多数厂商只用来做两件事:推送皮肤和广告。

去年我参与了一个小范围用户实验,给20位不同职业的测试者安装了行为埋点工具,结果令人沮丧又着迷:一位急诊科医生在凌晨3点的输入错误率飙升47%,手指明显颤抖;而自由插画师在社交媒体App里,emoji使用频率是工作邮件的11倍,这些细节,本应让键盘变得更“体贴”,而非更“聒噪”。

个性化:从“千人一面”到“一人千面”

真正的智能优化必须撕掉“通用模板”,我试过把一套“程序员优化包”塞进母亲的手机——结果她对着突然出现的“git push”和“sudo”候选词一脸茫然,键盘的“聪明”,必须建立在对用户身份的深度理解上:

- 场景感知: 当检测到用户在地铁通勤中单手握持大屏手机时,Gboard会触发“单手模式”压缩布局,但现实是,我无数次在摇晃的车厢里,拇指拼命伸向边缘的“删除键”却误触了“发送”——布局压缩算法显然没考虑人类拇指的生理弯曲极限,或许,结合手机陀螺仪数据动态微调热区才是出路?

- 语义纠错的“记忆宫殿”: 主流纠错依赖通用词库,像新华字典般冰冷,而我理想中的纠错,应该像老友——记得我总把“忐忑”打成“坦特”,知道我写“螺蛳粉”时绝不会是想输入“罗斯福”,这需要模型在本地长期“观察”用户,形成微型专属词库,难点在于平衡精准与隐私,模型能否在设备端完成训练而不上传数据?我尝试用微型Transformer在本地跑,效果尚可但耗电感人…还在死磕中。

- 输入节奏的“呼吸感”: 深夜写情感长文时,键盘自动调暗背景、减弱按键音;赶时间发工作指令时,候选栏优先短句和动作词(如“确认”“马上发”),这需要对用户当前输入状态的“情绪脉搏”有精准把握,我见过最蠢的设计,是在用户写悼词时,候选词弹出“恭喜发财!”——算法对语义的理解还停留在石器时代。

那些“啊哈”时刻与“呃哦”瞬间

- 正向案例: 在咖啡馆赶论文时,键盘突然在候选栏顶部加载了“卡方检验”、“协方差”等专业术语——原来它“偷看”到我最近频繁打开统计学PDF,这种主动的“领域适配”像雪中送炭(虽然细想有点隐私毛骨悚然)。

- 负向灾难: 某输入法曾力推“智能语录”功能,根据聊天上下文推荐句子,结果朋友抱怨分手时,系统热情推荐:“风雨过后见彩虹!明天会更好!”——堪称AI情商车祸现场,过度解读语境比不解读更可怕。

隐私的荆棘丛:在便利与窥探间走钢丝

所有行为分析都绕不开隐私原罪,用户真的愿意用输入隐私换取那一点点便利吗?我的个人底线是:数据可以分析,但必须留在本地;模型可以学习我,但绝不能“认识”我,可惜目前多数SDK仍在悄悄上传元数据,一个折中方案或许是“差分隐私”——在数据里加入噪声,让键盘知道“一群人大概爱打什么字”,而非“张三今早打了什么字”,这像戴着镣铐跳舞,但总好过裸奔。

键盘的未来:工具,还是伴侣?

行业里充斥着对“下一代键盘”的浮夸想象:AR虚拟键盘、脑电波输入…但作为一个每天敲击数千次的用户,我渴望的进化其实很朴素:一个能适时沉默、懂得我工作习惯、在我手忙脚乱时兜底、且不把我数据卖掉的工具。 它不需要会写诗,但最好能在我打“qswl”时,心照不宣地跳出“气死我了”而非“去死我了”。

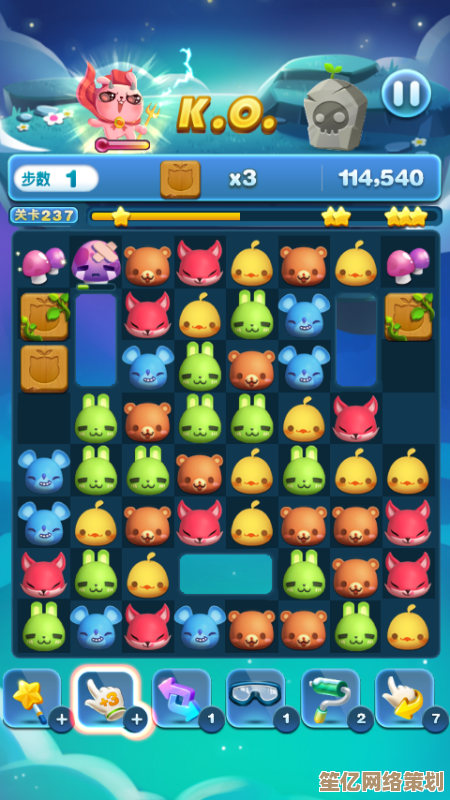

当前最大的矛盾或许是:厂商热衷于给键盘叠加炫酷皮肤和游戏功能(比如某输入法的“键盘养宠物”),却对基础体验的“钝痛”视而不见——比如中英文切换的卡顿,或误触后令人崩溃的撤销逻辑,这就像给一辆刹车失灵的跑车涂装金粉,我的半成品优化方案里,粗暴地删除了所有皮肤按钮,把节省的资源全给了本地预测模型,朋友试用后说:“丑得扎眼,但顺手得让人想哭。”

键盘是数字世界的脐带,每一次触碰都在传递思想的电信号,当它开始笨拙地学习我们的语言习惯、工作节奏甚至情绪波动,人与机器的边界便在这方寸之间悄然溶解,也许真正的智能,不在于它能预测多生僻的词句,而在于它懂得何时该像影子般退后,把表达的舞台完整地交还给人类本身——哪怕我们偶尔还是会打出“我操这花开得真好”。

本文由帖慧艳于2025-09-27发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/11817.html