轻松学会行间距设置,提升文本可读性与视觉效果

- 问答

- 2025-09-27 06:52:09

- 2

让文字呼吸,让眼睛跳舞

还记得我第一次排版社团招新传单时的惨状吗?熬夜赶工,精心挑选了活泼的字体、亮眼的配色,打印出来却像一锅黏糊糊的粥——字挤着字,行贴着行,别说吸引人了,连看清标题都费劲,学长皱着眉头递回给我:“内容挺好,就是看着…太累了。” 那一刻我才猛然意识到,那些在文档里被我习惯性忽略的“行间距”数字,原来藏着让文字起死回生的魔法。

行间距?不就是字和字之间的那点空儿? 以前我也这么想,随手点个“1.0”或“1.5”就完事,直到自己设计的海报被吐槽“看着头晕”,才痛定思痛,这玩意儿真不是随便填个数字那么简单,它像空气,看不见,但没了它,文字就窒息了,想象一下,在早高峰地铁里人贴人站着,和午后公园长椅上悠闲坐着——同样的“内容”(人),不同的“间距”,体验天差地别,文字排版,也是这个理儿。

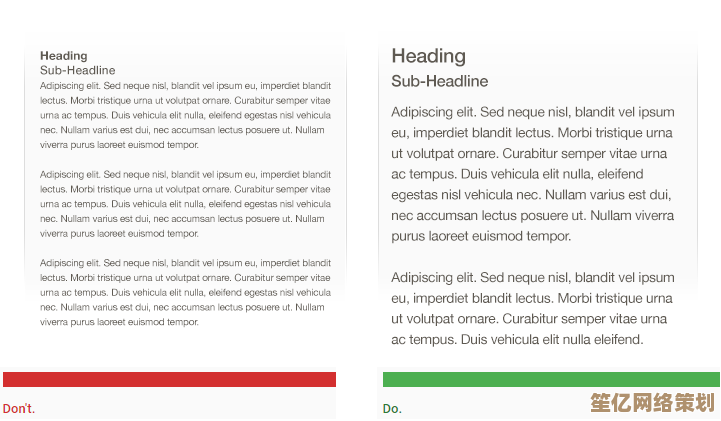

别让眼睛“跑马拉松”,我吃过亏:做一份产品说明书,密密麻麻塞满了技术参数,行距吝啬地设成1.0,结果呢?用户反馈:“看着太累,找不到重点。” 后来我把行距悄悄调到1.3,神奇的事情发生了——那些原本令人望而生畏的术语,似乎自动分好了队,段落间的逻辑也清晰起来,眼睛不再需要在一行末尾“紧急刹车”再“艰难启动”去追踪下一行开头,阅读变成了一种顺滑的流动。合适的行距,就是给眼睛铺设的舒适跑道。

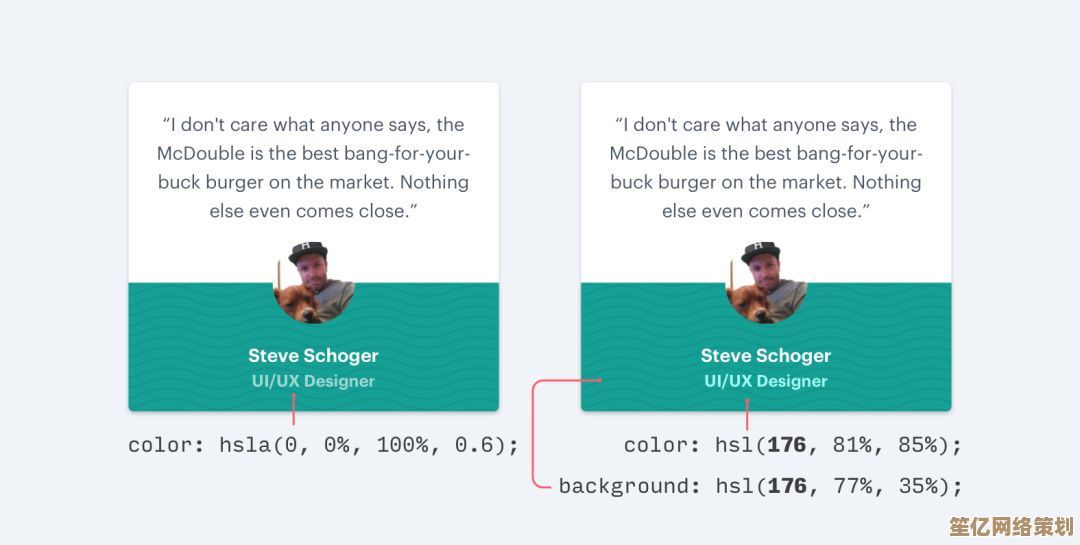

“1.5倍”不是万能钥匙,曾经我也迷信这个“安全值”,直到设计一份给社区老人的健康指南,用上优雅的衬线字体,配上“标准”1.5倍行距,打印出来却显得异常松散空洞,像稀疏的篱笆,老人们反而抱怨“字太散,串不成句”,我恍然大悟:行间距是“调和者”,得看字体的“性格”和文本的“气质”,笔画粗壮、结构饱满的字体(比如黑体),需要稍大的空间(1.3-1.5倍)才不显拥挤;而纤细优雅的字体(如宋体、某些衬线体),1.2-1.3倍可能更显精致,长文需要呼吸感(1.3-1.5),短促有力的标题或说明文字,稍紧凑些(1.0-1.2)反而更精神。

我的“行间距工具箱”:

- “感觉”比数字重要:别死记硬背,选中文字块,眯起眼看看整体“灰度”——是黑压压一片,还是疏朗透气?感觉“闷”,就加一点;感觉“飘”或“散”,就收一点,我常这样来回微调,像在给文字“松土”。

- “字体大小”是黄金搭档:12pt的字配1.5倍行距,和14pt的字配1.2倍行距,视觉密度可能差不多!我习惯先定好舒适的字号(比如正文10.5-12pt),再以它为基准微调行距。字号是骨架,行距是血肉,共同塑造阅读的“体感”。

- “段间距”是亲兄弟:别光顾着调行距!段与段之间的空白(段间距)同样关键,我一般让段间距略大于行间距(比如行距1.3倍,段距设1.5倍行高),这样逻辑层次瞬间清晰,想象一下,行距是台阶的高度,段距就是平台,让人歇口气再继续。

- 场景决定一切:给孩子的绘本?行距可以大胆些(1.6甚至1.8),配上大字号,充满童趣和呼吸感,严肃的学术论文?1.2-1.3倍搭配标准字体,显得严谨高效,我那本被导师夸“排版舒服”的毕业论文,秘诀就是:12pt Times New Roman + 1.25倍行距 + 6pt段后间距——不多不少,刚刚好。

试试这个“笨办法”:下次排版时,把同一段文字复制三份:

- 第一份:行距1.0

- 第二份:行距1.3

- 第三份:行距1.6 打印出来,放在桌上,离开一米远看,再凑近了读,哪个让你本能地想拿起?哪个让你想立刻放下?你的眼睛和大脑,会给你最诚实的答案。 我书桌墙上至今贴着这三份“标本”,每次开新文档前都习惯性瞄一眼,提醒自己别偷懒。

行间距不是冰冷的参数,它是文字与读者之间无声的对话,调大一点,是邀请读者轻松漫步;收拢一些,是引导读者专注凝视,它不喧宾夺主,却默默决定着阅读是负担还是享受,下次打开文档,别急着码字,先给你的文字一点“呼吸权”吧——相信我,读者的眼睛会感谢你,文字的魔力也会悄然绽放。

你上一次被“舒服”的文字排版打动,是什么时候?那份舒适感里,是否也有恰到好处的行间距在默默助力?

本文由帖慧艳于2025-09-27发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/11422.html