挑战极限频率!内存超频天梯图带你探索计算效能巅峰

- 问答

- 2025-09-27 04:22:26

- 1

挑战极限频率!内存超频天梯图带你探索计算效能巅峰

凌晨三点,我的电脑屏幕突然一片死寂的蓝,我盯着那行冰冷的错误代码,手指无意识地敲着桌面——又一次超频失败,桌上散落着拆下的内存条,旁边是半杯冷掉的咖啡,还有一张皱巴巴的“天梯图”打印稿,上面用红笔圈圈画画,像一张潦草的寻宝图,我靠在椅背上,长长叹了口气:“又得重来了。”

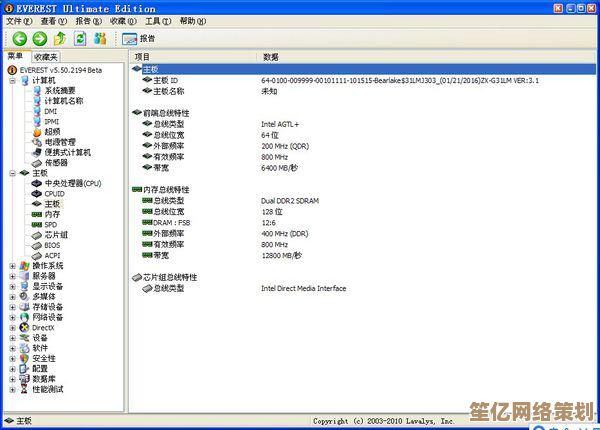

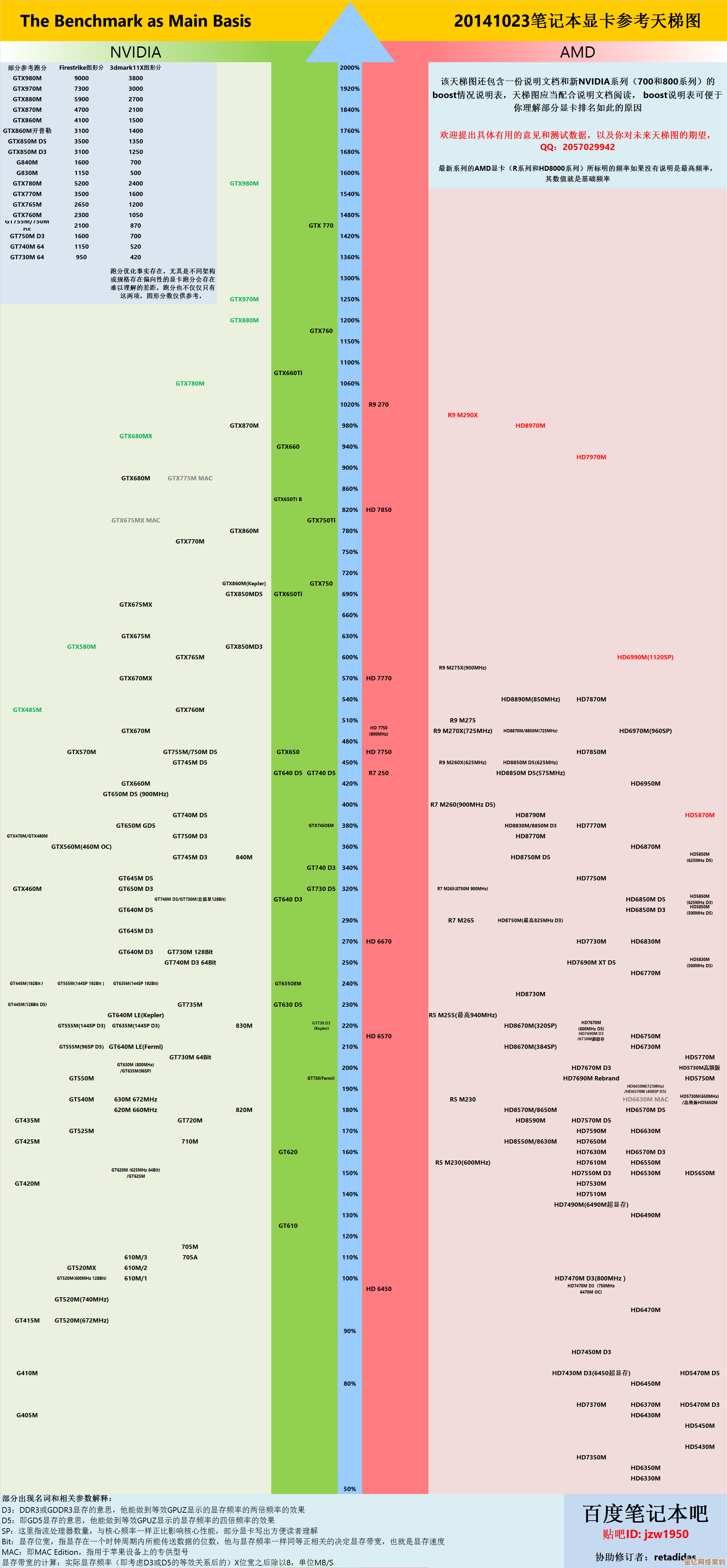

这大概就是挑战内存极限的日常,所谓“天梯图”,并非官方发布的圣旨,更像是我们这群硬件发烧友在无数次蓝屏、死机、参数调试后,用汗水和挫败感堆砌出来的经验地图,它模糊地勾勒着不同内存颗粒(三星B-die、海力士CJR、美光E-die…)在特定平台(AMD锐龙?还是Intel酷睿?)下可能触及的“天花板”,这图不是终点,更像一张冒险邀请函。

摸索中的实战:我的超频血泪史

- 那次“意外”的飞跃: 手头有条普普通通的Crucial Ballistix 3200MHz C16,美光E-die颗粒,按图索骥,天梯图上这类颗粒在锐龙平台上3600MHz CL16似乎是个甜点,我按部就班进BIOS,XMP一开,电压加到1.4V(有点心虚),时序照着某论坛帖子微调…重启!竟然一次点亮,跑AIDA64,延迟真降了!那一刻的满足感,堪比游戏通关,但我知道,这不过是新手村的奖励。

- “高端”颗粒的滑铁卢: 后来咬牙买了对“传说中”的三星B-die条子,标称3600MHz C14,天梯图上,它在Z390主板上冲击4000+ C15似乎大有人在,我摩拳擦掌,电压直接怼到1.45V,时序压得极紧…开机画面是出来了,可一跑MemTest86,错误像烟花一样炸开,主板DEBUG灯固执地亮着DRAM红灯,仿佛在嘲笑我的不自量力,调松时序?加电压到危险的1.5V?还是…认怂?最终在3800MHz C16勉强稳住,代价是风扇狂转带来的噪音,理想很丰满,现实…嗯,机箱有点烫手。

- 玄学般的“小参”地狱: 主时序(CL, tRCD, tRP, tRAS)只是冰山一角,真正让人头秃的是下面密密麻麻的“次级时序”(tRFC, tFAW, tWR…),天梯图对这些往往语焉不详,有次我死磕一条海力士CJR,主时序达标了,但总觉得不够“跟手”,论坛里翻到个“神秘”小参组合,照着输入,结果?系统变得极其不稳定,游戏闪退,文档莫名卡死,调回去?鬼记得原来是多少!只能Clear CMOS,一切归零重来,这过程,充满了近乎玄学的试错,偶尔的“顿悟”背后是无数个抓狂的夜晚。

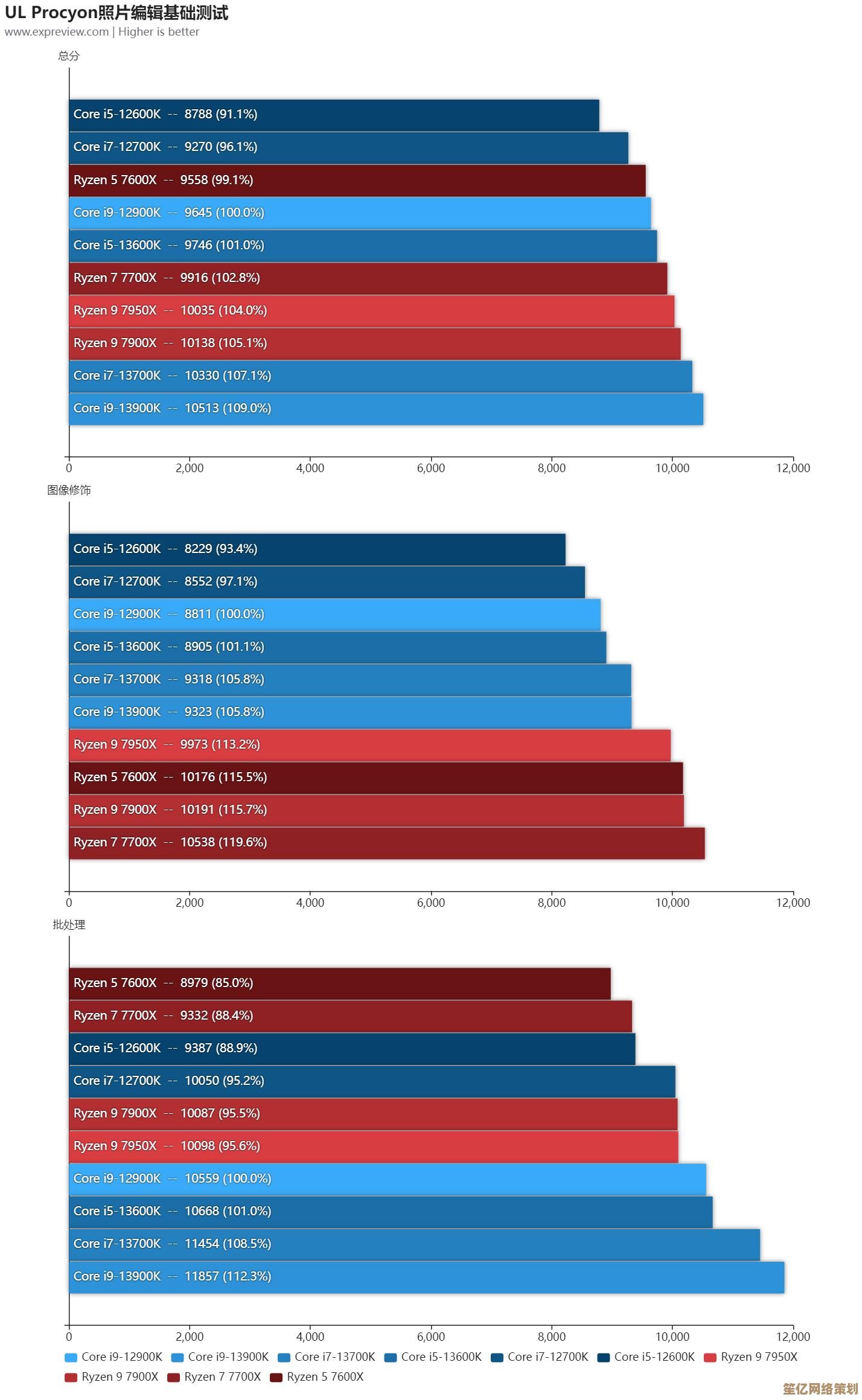

“天梯”之上,风景几何?值吗?

说实话,站在日常使用的角度,从2133MHz默频超到稳定的3600MHz,那种流畅度的提升是肉眼可见的——浏览器标签切换更利落,大型软件加载更快,游戏帧生成时间更稳,但当你已经站在3600MHz/3800MHz,再往上死磕那100MHz、200MHz,或者把CL16压到CL15…付出的代价(时间、精力、散热压力、不稳定性风险)与获得的收益(跑分软件里多出的那一点点分数,日常使用中几乎无法感知的差异)相比,性价比断崖式下跌。

我的“不完美”感悟:

折腾内存超频,尤其是对照着那张充满不确定性的天梯图去冲击极限,本质上是一种极客式的“游戏”,它关乎好奇心——“这条子到底能跑多快?”关乎挑战欲——“别人行,我为什么不行?”更关乎过程中的种种意外和哭笑不得:

- “体质”的玄学: 同一型号、同批次的内存条,超频潜力可能天差地别,你精心挑选的“神条”,可能还不如朋友随手买的“大路货”,这其中的运气成分,让人又爱又恨。

- 平台的“挑食”: AMD锐龙对内存频率和FCLK(Infinity Fabric时钟)同步极其敏感;Intel平台可能对时序宽容些,但对极高频率也有自己的“脾气”,天梯图只能参考,你的CPU IMC(内存控制器)、主板布线、甚至电源稳定性,都在暗中左右着结局。

- “稳”字值千金: 能开机≠能过测,能过测≠日用不报错,为了那一点点理论性能,牺牲掉系统的绝对稳定,对工作用机来说绝对是灾难,我的经验是,找到那个性能提升明显且能长期稳定(至少能过数小时MemTest86和日常高强度使用考验)的甜蜜点,远比冲击榜单上的极限数字更有实际意义,毕竟,谁也不想在渲染大图或打团战时突然蓝屏吧?

- 散热不可忽视: 别以为只有CPU和显卡需要散热!高电压、高频率下的内存条,热量不容小觑,裸条测试时摸到烫手的散热片是常事,一套好的机箱风道,甚至给内存加个小风扇,往往是冲击高频或压紧时序时不可或缺的“后勤保障”,否则,高温直接导致错误飙升。

折腾内存超频,如同在精密仪器上跳一场笨拙的踢踏舞,天梯图是指引方向的模糊灯塔,而非精准的航海图,每一次蓝屏后的重启,每一次参数微调后的忐忑等待,每一次测试通过的短暂狂喜,都构成了这场探索的核心体验——它不总是高效,充满琐碎和挫败,却奇异地令人着迷。

最终点亮屏幕、稳定运行在更高频率上的那一刻,我靠在椅背上,看着机箱里幽幽的内存灯光,心里清楚得很:这多出来的几帧、快出来的零点几秒,在日常中几乎难以察觉,但那种亲手将硬件潜力从沉默中唤醒的掌控感,那种在参数海洋里独自航行、最终找到稳定岛屿的微小成就感,混杂着咖啡的苦涩和凌晨的疲惫,竟成了枯燥数字之外最真实的回响。

超频的终点并非某个冰冷的频率数字,而是我们与机器之间,一次笨拙又执拗的对话。

本文由钊智敏于2025-09-27发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/11312.html