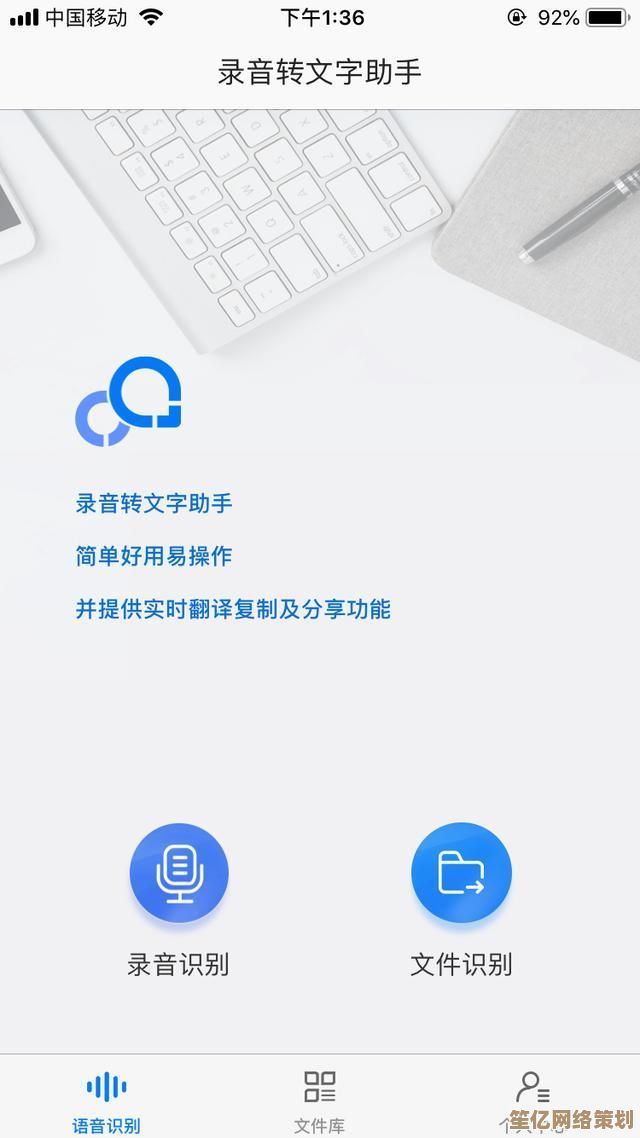

录音转文字助手:实时语音识别转换,提升工作效率与信息整理便捷性

- 问答

- 2025-09-26 16:34:18

- 3

我的声音“速记员”与效率革命

咖啡渍溅在键盘上,采访录音文件在电脑里堆成山,手写笔记潦草得自己都认不全——去年3月某个赶稿的深夜,我盯着屏幕,绝望感几乎淹没了我。😩 就是那一刻,我鬼使神差地下载了某个录音转文字助手,想着“死马当活马医吧”,谁能想到,这随手一点,竟成了我工作流里一场静悄悄的革命。

第一次真正被它“救场”,是在一次紧急的专家访谈,对方语速飞快,夹杂着大量专业术语,我的老式录音笔兢兢业业,但回听整理?那简直是酷刑,这次我开了实时转写,手机屏幕上的文字像溪流一样汩汩涌出,我只需偶尔扫一眼确认关键点,大部分精力终于能放在专家微妙的语气和表情上,追问也变得更精准,访谈结束,一份90%准确的文字稿已经躺在手机里,稍作校对,核心内容就提炼出来了——比以往省了至少3小时!✨ 那种如释重负的畅快感,至今难忘,它也有犯傻的时候,把医生说的“室上性心动过速”转成“世上性心动过速”,让我对着稿子笑了半天😂——但这错误本身反而成了记忆点,比干巴巴的术语好记多了。

它改变的远不止是“记录”本身,更是我处理信息的“姿势”。 以前听讲座、开会,神经紧绷得像拉满的弓,生怕漏掉一个字,笔记记得手抽筋,内容却左耳进右耳出,打开转写,设置个关键词标记(重点”、“待办”),我就能松弛下来,真正去听、去想、去参与讨论,思绪不再被“记”绑架,反而能腾出空间,捕捉那些稍纵即逝的灵感火花。💡 钱钟书先生当年若有此物,他那浩瀚如烟的手写笔记,怕是要换个更轻盈的载体了吧?

它甚至开始入侵我的生活缝隙,通勤路上突然想到一个选题框架?对着手机说一段,文字秒出,比在颠簸的地铁上掏本子靠谱多了,给老妈打电话叮嘱一堆琐事(“降压药饭前吃!冰箱里剩菜别留过夜!”),顺手录下来转成文字,直接微信发过去——比语音条清晰,比打字省力,老妈回复:“字儿大,看得清,比听你啰嗦强!” 🤷♀️ 连我那点轻微社恐都被它缓解了——需要给物业打复杂电话前,先对着手机模拟说一遍,转成文字捋顺逻辑,心里踏实不少。

它绝非万能,嘈杂环境(比如人声鼎沸的咖啡馆)的识别率会跳水,需要我事后手动“考古”🧐;面对极其冷僻的专有名词或浓重口音,它也会一脸懵圈,输出些让人啼笑皆非的“原创词汇”,有时过度依赖它,甚至让我在纯粹“听”的能力上,隐隐感到一丝退化... 等等,这句没说完... 哦对,还有隐私这根弦,始终得绷着——涉及敏感内容的录音,我宁愿自己手敲,也不敢托付云端。

上周四下午,一个紧急电话会议通知砸过来,主题陌生,时间紧迫,我抓起手机冲进楼梯间,打开转写,背靠冰冷的防火门,耳机里是密集的业务讨论,屏幕上文字飞速滚动,7分半钟后会议结束,我带着一份脉络清晰、关键决策点被自动高亮的文字纪要回到工位,迅速整理好要点发出,领导回复:“效率惊人。” 那一刻,我脑子里蹦出的不是得意,而是一个有点好笑的念头:防火门成了我的临时作战室,而那个默默“吐字”的小工具,就是我口袋里最可靠的战友。📱

地铁上,邻座姑娘正对着手机语音输入,屏幕上的文字随着她的讲述跳跃,我猜,她大概也在享受这种“解放双手,让思想自由流淌”的轻快吧?工具本无温度,但当我们用它撬开了效率的枷锁,笨拙却真实地接住了那些曾从指缝溜走的声音碎片,生活,似乎真的变得有那么一点点不一样了。✨

本文由酒紫萱于2025-09-26发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/10796.html