避开行李尺寸陷阱:全面解析登机箱选购与航空公司规定的匹配技巧

- 问答

- 2025-09-26 05:21:24

- 2

别让尺寸规定毁了你的旅行

每次在机场看到有人蹲在地上疯狂重新整理行李,或者被迫为超规登机箱支付高额托运费的狼狈场面,我都忍不住想:这些人肯定没认真研究过航空公司的行李规定。

我自己就吃过亏,去年赶早班机,自信满满拖着新买的"标准登机箱"到值机柜台,结果地勤人员用那个该死的金属测量框一套——超了2厘米。"要么托运,要么现场处理掉一些物品。"最后我不得不把刚买的纪念品扔进垃圾桶,还付了300块托运费。

为什么登机箱尺寸是个坑?

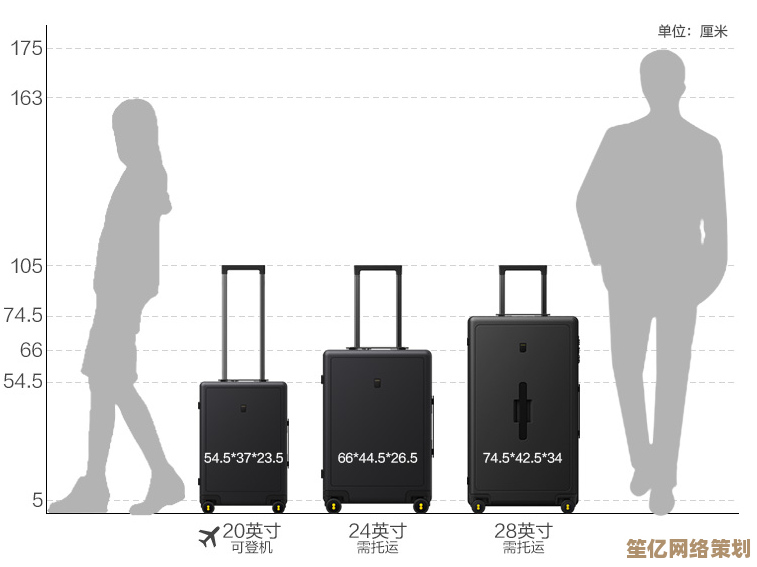

根本没有全球统一的标准,国内航司的"20寸"和国际廉航的"20寸"可能相差甚远。

- 国内三大航(国航、东航、南航)通常允许长宽高总和≤115cm的箱子(约20寸)

- 亚航、瑞安这些抠门廉航,可能只接受≤100cm的箱子(约18寸)

- 更恶心的是,有些航司连轮子、拉杆都算进尺寸!

登机箱的实际容量是个玄学,我买过两个标称"20L"的箱子,一个能塞下三天衣物+笔记本电脑,另一个装件羽绒服就合不拢——因为厂商把外部口袋、扩展层都算进了"总容量"。

怎么选才不会踩雷?

先看航司,再看箱子

别被电商页面的"符合大多数航空公司规定"忽悠,我的做法是:

- 列出自己最常坐的3家航司

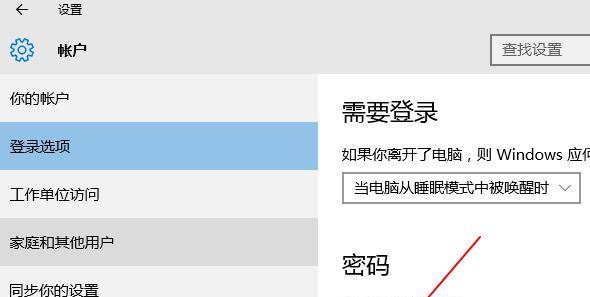

- 去官网查具体数值(不要看"约XX寸"这种模糊描述)

- 选购时带卷尺,量内腔长宽高(特别是轮子凸出部分)

比如我base上海,常坐东航和日韩廉航,就专门找了款总长98cm的硬壳箱——比东航上限小一圈,但能安全混过乐桃航空的变态检查。

软壳箱的隐藏优势

虽然硬壳箱好看,但关键时刻软箱能挤,有次在吉隆坡,我的软箱明显超了1cm,地勤瞥了一眼没说话——换成硬箱绝对会被卡,不过要注意:

- 别买侧面太鼓的款式(比如那些号称"扩展层增加30%容量"的)

- 帆布材质比尼龙更能抗挤压

小心这些"伪登机箱"

- 登机箱+背包组合:某些品牌会把登机箱厚度做到极限,再送你个"可收纳背包",实际登机时,地勤可能要求你把背包也塞进测量框。

- 复古皮箱:颜值超高,但直角设计+金属包边会让实际尺寸比标注大5%以上。

- 铝镁合金箱:轻便?不存在的,我朋友买的某德国品牌登机箱空箱就4.2kg,还没装东西就快超重了。

实战技巧:如何"合理"突破限制

- 早值机理论:早班机的地勤往往更宽松(他们也想快点收工),有次我箱子明显超了,但早上6点柜台小哥直接摆手让我过了。

- 商务舱通道玄学:哪怕你坐经济舱,提着箱子走商务舱通道(假装找洗手间),工作人员有时会懒得管。

- 备用折叠袋:在箱子里塞个轻便折叠包,万一被查就临时分装,这招在东南亚机场特别好用。

最后悔的购买经历

去年跟风买了某网红品牌的登机箱,宣传页写着"完美符合IATA标准",结果发现:

- 所谓的标准是国际航协的货舱行李箱标准,和客舱登机箱半毛钱关系没有

- 轮子噪音大到像在机场拖着一台拖拉机

- 拉杆卡顿,需要踢两脚才能缩回去

现在这箱子被我拿来当猫窝,至少主子不嫌弃。

选登机箱就像找对象——光看外表数据会死得很惨,建议:

- 优先考虑你实际常坐的航司规定

- 软壳箱比硬壳更"灵活"

- 现场试装比看参数更重要(我常干的事:把箱子塞满后试着单手提起来——模拟登机时举过头顶塞行李架的窘境)

下次买箱子前,先问问自己:我愿意为了这个箱子,在机场当众表演极限收纳吗? 如果答案是否定的,趁早换个更小的。

本文由太叔访天于2025-09-26发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/wenda/10302.html