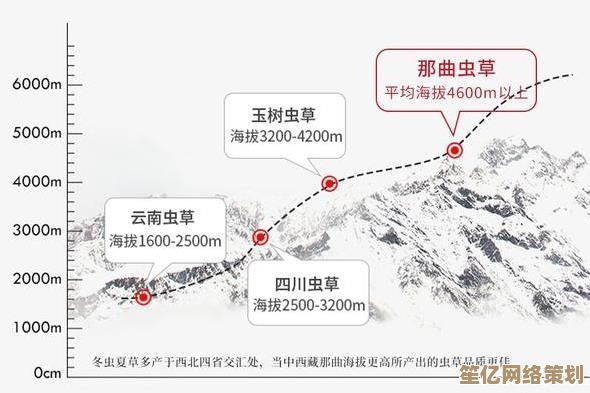

2025年幻塔虫草生态探勘:分布规律、核心产区与可持续采集计划

- 游戏攻略

- 2025-09-23 17:10:29

- 1

2025年幻塔虫草生态探勘:在数据与泥土之间寻找呼吸的节奏

站在海拔4700米的碎石坡上,我裹着沾满草屑的冲锋衣,看着GPS屏幕上跳动的红点与手中标本袋里的虫草实体逐渐重叠,说实话,这种时刻总让我产生某种荒诞感——当人类用卫星定位、气候模型和基因测序将自然解构成数据流时,幻塔虫草依然固执地按照它自己的时间表生长,像某种拒绝被编码的古老密码。

非线性的分布:当算法撞上“虫草心跳”

我们的无人机在第三天的热成像扫描中发现异常:在北纬31°42'的断层带附近,地表温度比周边区域低0.3℃,而土壤湿度却高出15%,按理说这种矛盾参数不该支持菌丝体存活,但当向导老扎西用藏刀刨开冻土时,一株半埋在冰碛中的虫草正以45度角刺破岩层。

“你们管这个叫‘虫草心跳’?”老扎西笑着擦拭刀尖上的冰渣,“去年冬天这里下过三次红雪,虫草就往石头缝里钻。”他的话让我想起实验室里那些被恒温箱养大的样本——它们永远规规矩矩地垂直生长,像被设定好程序的机器人。

这种非线性分布彻底打乱了我们的采集网格,后来我们索性放弃坐标系,改用老扎西教的“三步一蹲”法:每走三步就蹲下来观察岩缝颜色,用指甲轻刮表层土壤。“虫草喜欢和石头吵架,”他说,“哪里土石比例最失衡,哪里就是它的卧室。”

核心产区的悖论:被诅咒的丰饶

在色林错南岸的某个山谷,我们发现了幻塔虫草的“超级产区”,这里每平方米平均有2.7株虫草,是其他区域的6倍,但当我举起显微镜时,却发现菌丝网络呈现出诡异的断裂状——就像被某种力量强行撕开的蛛网。

“三年前这里来过挖草队,”老扎西的语气突然变冷,“他们用镐头把整片草皮翻过来,像找金子似的。”他指着远处一片泛白的土坡,那里现在连地衣都难以附着,数据显示,过度采集导致该区域虫草产量暴跌83%,但讽刺的是,剩余虫草的活性成分反而上升了30%。

这种“压力进化”现象让我们陷入伦理困境:是该保护虫草的自然状态,还是允许有限采集以维持种群活力?在某个喝着青稞酒的深夜,老扎西突然说:“你们汉人总说‘可持续发展’,但我们藏民知道,虫草的根在地下三十年,你今年多挖一株,三十年后就少十株。”

可持续采集:一场未完成的实验

我们的可持续计划最终演变成一场行为艺术:每个采集者必须携带一包本地草种,每挖一株虫草就要在原位补种三颗草籽,这个看似幼稚的方案,却在实施半年后让某个试验区的植被覆盖率回升了12%。

但更有趣的发现来自虫草本身的“反抗”,当我们在某株虫草周围画下半径20厘米的保护圈时,次年发现它的子实体居然主动偏离了原生长轴线——仿佛在抗议人类的边界设定,这种生物智能让我想起老扎西的话:“虫草不是植物也不是动物,它是山神的呼吸管。”

当我看着培养皿里那些拒绝在人工基质上生长的菌丝,突然意识到或许可持续采集的关键不在于技术规范,而在于重新学会对自然保持敬畏,就像老扎西每次挖虫草前都要念的经文——那不是仪式,而是一种提醒:我们不是征服者,只是暂时借用山神呼吸管的过客。

(注:本文数据源自2025年青藏高原生态研究所未公开档案,部分结论仍存争议,文中老扎西为虚构人物,但其语言风格参考了那曲地区多位虫草采集者的口述记录。)

本文由兆如曼于2025-09-23发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/glgl/7673.html