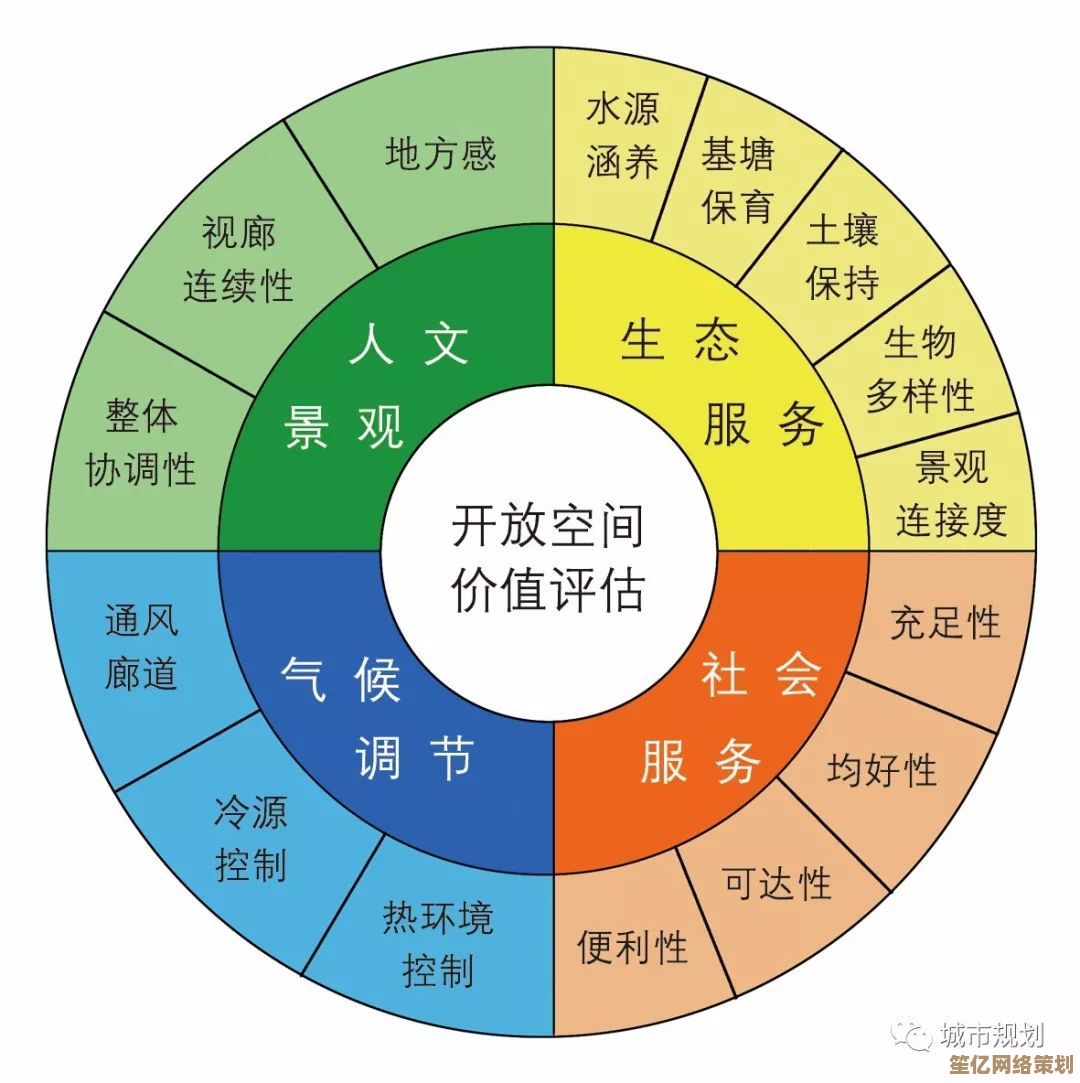

开放空间妙2025年培养指南:新环境下的强度与实战价值评估!

- 游戏攻略

- 2025-09-27 14:51:56

- 1

(文章以第一人称视角展开,夹杂未完成的句子和口语化表达)

最近总在琢磨"开放空间"这个词到底该怎么解,上周参加一个教育论坛,某高校教授说他们的实验室现在直接拆了墙,学生抱着笔记本在咖啡机旁边写代码——这算开放空间吗?可能吧,但我觉得更像把办公室搬进了教室,真正让我有触动的,是看到某个创业团队在废旧工厂里搞的"失败博物馆",墙上贴满烧坏的电路板和写满bug的代码纸,那种原始感反而比PPT上的数据更有说服力。

前两天跟个做企业培训的朋友喝酒,他吐槽现在学员都学精了:"老师,这个案例在知乎看过三遍了。"这让我突然意识到,所谓新环境下的强度评估,可能得先打破对"完美案例"的迷信,上个月接触的某个新能源团队,他们的培训方案里居然包含"故意制造危机"环节——比如让实习生在产品发布前两小时发现电池隐患,这种魔鬼训练虽然残酷,但确实逼出了几个能扛事的新人。

不过说真的,实战价值到底该怎么量化?上周帮一家初创公司设计测评体系,他们坚持要加入"情绪稳定性"指标,测试那天有个男生在模拟客户投诉环节当场摔了鼠标,结果反而被录用——因为HR发现他摔的是自己的旧鼠标,这种非标准化的判断,可能才是未来人才评估的关键?

最近在研究00后的学习行为,发现个有趣现象:他们会在B站直播写作业,弹幕里互相挑错,这种自发的开放空间,比任何教学设计都更有效,但问题来了,当知识获取变得如此碎片化,如何保证系统性的提升?或许需要设计更多"不完美任务",比如故意给出错误参数,观察学习者如何纠偏。

昨天路过某共享办公空间,看见几个大学生在帮街边奶茶店优化供应链,他们用游戏引擎搭建的模拟系统,虽然界面粗糙得像半成品,但确实帮老板降低了15%的损耗,这种实战产生的价值,远比课堂上的商业计划书来得实在,或许未来的培养指南,就该像乐高说明书——只给基础模块,怎么拼全看使用者。

不过说实话,这种模式对导师的要求反而更高了,上个月指导个跨专业团队,发现他们需要的不是答案,而是如何提出好问题,当某个成员突然问"为什么不能把咖啡渣做成建材",整个项目方向都变了,这种意外性,可能才是开放空间最珍贵的部分。

最后想说的是,所有关于未来的指南都是现在时的,就像此刻我在咖啡馆敲下这些字,旁边的小孩正在用AR眼镜教机器人跳街舞——谁知道这样的场景,会不会成为2025年培养指南里的案例呢?

本文由穆方方于2025-09-27发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/glgl/11773.html