烹饪王国2025:味蕾觉醒与多元文化碰撞的创意美食大冒险

- 游戏攻略

- 2025-09-27 03:25:03

- 2

(文章以第一人称视角展开,夹杂着厨房里的油渍与咖啡渍,像一本被反复翻阅的旧菜谱)

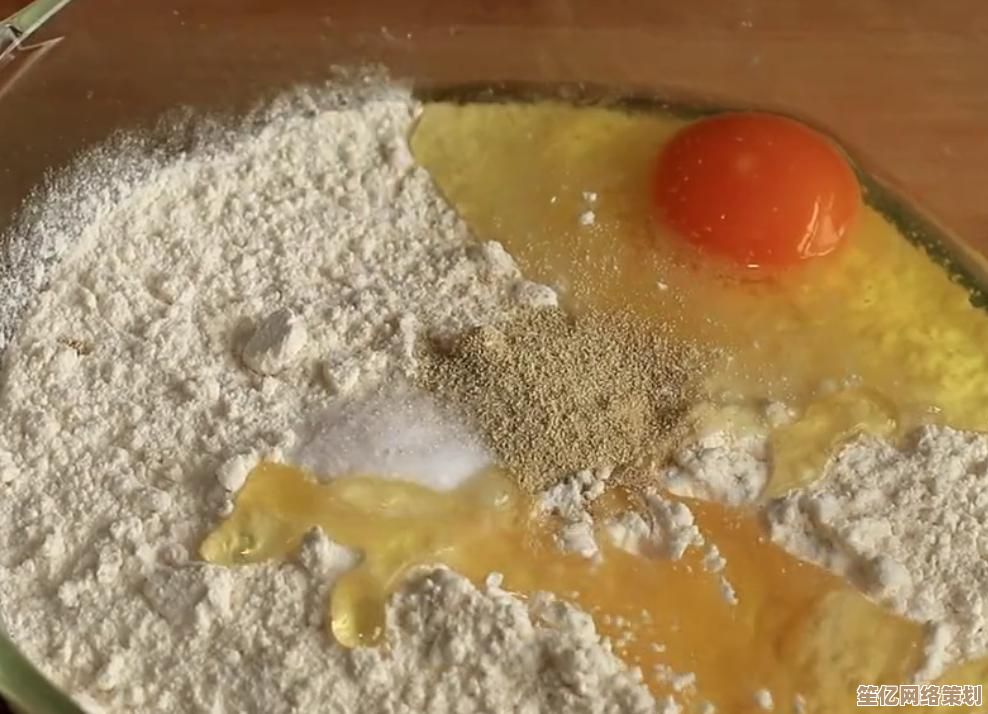

去年深秋在哥本哈根的Noma实验室,我亲眼见证一块发酵了三个月的松针如何被制成晶莹的果冻,主厨Rene用镊子夹起那抹绿色时,整个厨房的空气都凝固了——这哪里是料理,分明是北欧森林的呼吸被装进了玻璃罐,但当我咬下去的瞬间,记忆突然闪回到云南老家奶奶晒的松针茶,那种带着阳光与时间沉淀的苦涩,原来可以跨越半球在舌尖重逢。

这两年总有人问我:为什么全球顶级餐厅都在玩"文化拼贴"?我想可能和TikTok上那个爆红的视频有关——巴西厨师把日本和果子塞进烤得焦脆的芝士面包,评论区吵得不可开交,有人骂这是"文化盗窃",有人欢呼"美食无国界",但更有趣的是,越南网友发现面包里的芋头馅料,和他们外婆做的清明粿馅料如出一辙。

上个月在曼谷街头,我蹲在某个连招牌都没有的推车旁,看阿嬷把泰式香料塞进炸得金黄的春卷皮,突然意识到,所谓"创意融合"或许从来不是厨师的专利,那些在移民社区自然生长的"混血"食物,比任何米其林指南都更早地完成了味觉的全球化,就像纽约唐人街的左宗棠鸡,谁又能说它不是中餐在异乡的二次进化?

但有些尝试确实让人皱眉,去年在巴黎吃到所谓的"墨西哥风味可丽饼",当辣椒巧克力酱浇在法式薄饼上时,隔壁桌的墨西哥姑娘直接笑出了眼泪:"我们确实爱巧克力,但绝对不会把它和奶油一起卷进面皮里。"这让我想起某个深夜在东京银座,意大利主厨坚持要在海胆意面上撒金箔,结果被常客举着手机拍下"文化谋杀现场"。

最近开始怀疑,或许我们该重新定义"正宗",上周在柏林的越南菜馆,主厨用德国黑啤代替鱼露腌制牛肉,却在菜单上注明"灵感来自河内街头",食客们反而因此更认真地讨论起两种文化对"咸鲜"的不同理解,这让我想起小时候偷拿奶奶的腌菜坛子做实验,把豆腐乳和番茄酱混在一起,虽然被骂了三天,但那个味道至今难忘。

厨房里的革命从来都不完美,就像此刻我面前这盘失败的"西班牙冷汤配四川泡菜",紫苏叶和小米椒在碗里打得不可开交,但或许正是这些不完美的碰撞,才能催生出真正属于这个时代的美食语言,毕竟,当松针果冻遇见松针茶,当可丽饼遇见墨西哥卷饼,我们吃下的从来都不只是食物,而是整个世界在舌尖跳动的可能性。

本文由姓灵阳于2025-09-27发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/glgl/11269.html