应用性能管理(APM)核心原理解析:从基础概念到高效实践方法

- 游戏动态

- 2025-11-02 17:32:45

- 4

基础概念:APM到底是什么?

想象一下,你的线上应用(比如一个购物网站或手机App)突然变慢或频繁报错,用户抱怨,业务受损,但你不知道问题出在哪里:是数据库慢了?是某段代码有bug?还是网络出了问题?APM就像给应用安装的“X光机”和“心电图”,它的核心目标是快速定位并解决影响应用性能和用户体验的问题。

根据Dynatrace的观点,现代APM已经超越了简单的监控,它致力于提供一种“可观察性”,即通过数据来理解系统的内部状态,而不仅仅是发出警报。New Relic的文档则强调,APM的关键在于将性能数据(如响应时间、吞吐量)与具体的代码、数据库调用、外部服务关联起来,让开发者能说清“为什么慢”。

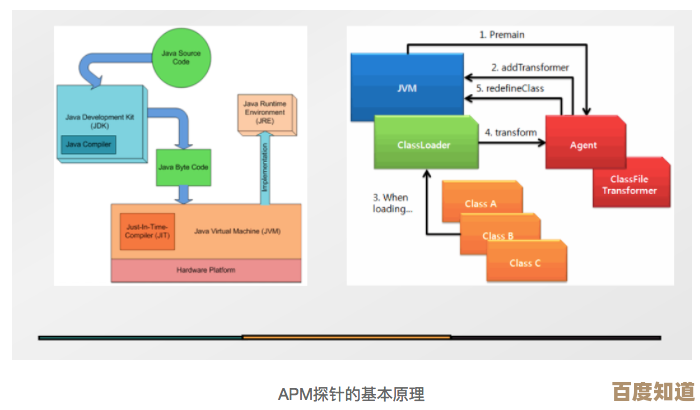

核心原理:APM是如何工作的?

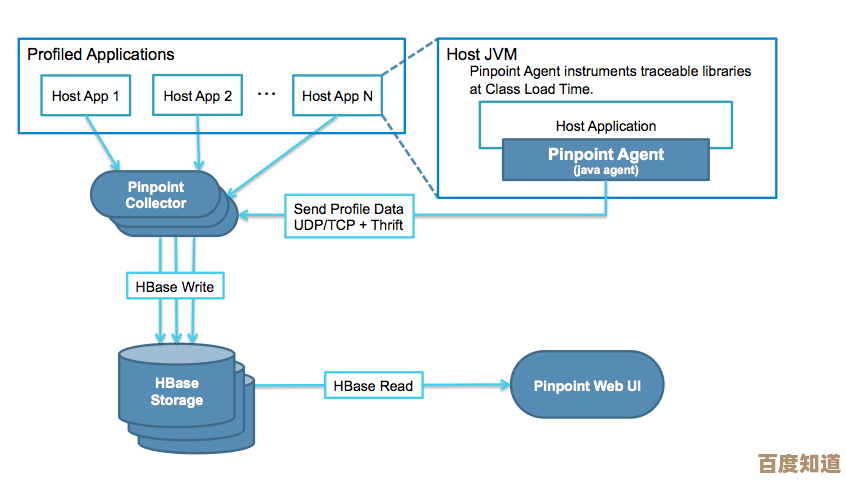

APM工具通常通过以下几个核心组件和技术来实现其功能,其原理可以概括为数据采集、数据处理、可视化分析。

-

数据采集:给应用注入“传感器”

- 插桩: 这是最核心的技术,就像在代码的关键路径上安装传感器,主要有两种方式:

- 基于代理的插桩: 根据AppDynamics的白皮书描述,APM工具会在应用运行的服务器或容器上部署一个轻量级的“代理”,这个代理会自动“注入”到应用代码中,在不修改源代码的情况下,捕获方法执行、SQL查询、HTTP调用等详细信息。

- 基于代码的插桩: 根据OpenTelemetry项目的规范,开发者也可以在代码中手动埋点,通过引入特定的SDK来收集自定义的指标和链路信息,这种方式更灵活,但需要开发投入。

- 采集的数据类型:

- 指标: 数值型数据,如CPU/内存使用率、请求吞吐量、平均响应时间。

- 链路: 也叫分布式追踪。根据Jaeger的文档,当一个用户请求进入系统,可能会经过网关、用户服务、订单服务、数据库等多个模块,链路追踪会为这个请求生成一个唯一的ID,并记录下它在整个分布式系统中流转的路径和每个步骤的耗时,形成一个完整的“调用链”,这是定位跨服务性能问题的关键。

- 日志: 应用产生的文本日志,APM会将其收集并关联到具体的请求或事务上。

- 用户体验: 监控真实用户从浏览器或移动端访问应用时的性能感受,比如页面加载时间、AJAX调用耗时等。

- 插桩: 这是最核心的技术,就像在代码的关键路径上安装传感器,主要有两种方式:

-

数据处理与分析:从数据到洞察

- 采集到的海量数据会被发送到APM的后端服务器进行处理。

- 智能基线: 根据Dynatrace的宣传资料,许多APM工具会利用机器学习技术,自动学习应用在正常状态下的性能模式(如“平时上午9点响应时间在200ms左右”),从而智能地判断当前性能是否“异常”,减少误报。

- 拓扑图自动发现: APM能自动绘制出应用内各个组件(服务、数据库、消息队列等)之间的依赖关系图,当某个数据库出现故障时,你能立刻在拓扑图上看到所有受影响的服务。

-

可视化与告警:让问题一目了然

- 将所有分析结果通过仪表盘、调用链瀑布图、拓扑图等直观的方式展现给开发和运维人员。

- 设置阈值或基于智能基线,当出现性能异常时,通过邮件、短信、钉钉/微信等方式第一时间通知相关人员。

高效实践方法

- 确立关键指标: 不要盲目监控所有数据,首先要定义清楚什么是你的“性能”,通常是吞吐量(每秒处理多少请求)、错误率、响应时间(P95/P99值更重要),这是Site Reliability Engineering (SRE) 的核心实践。

- 端到端全链路追踪: 确保APM能够覆盖从用户端到后端服务再到数据库的完整路径,这是排查复杂微服务架构问题的基石。

- 建立闭环文化: APM不仅是监控工具,更是优化工具,需要建立流程:监控 -> 告警 -> 定位 -> 修复 -> 验证,将APM数据与项目管理、故障复盘结合起来。

- 关注用户体验,而不仅是技术指标: 使用“真实用户监控”功能,了解真实用户在不同网络、不同设备上的体验,这比单纯的服务器指标更有业务价值。

- 循序渐进,持续优化: 从最核心的应用开始接入APM,先解决最突出的性能瓶颈,再逐步扩大监控范围和完善监控维度。

本文由兆如曼于2025-11-02发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://waw.haoid.cn/yxdt/54454.html